Face à la recrudescence des feux de forêts, CCR améliore la précision de son modèle de propagation en intégrant pente, vent variable et validation par télédétection. Une avancée technique majeure pour mieux anticiper les surfaces brûlées.

Avec la montée en intensité des feux de forêts, notamment dans le sud de la France, les besoins en modélisation deviennent critiques. Le modèle de propagation des feux de forêts développé par CCR depuis 2019 a fait l’objet de nouveaux travaux en 2023, visant à le valider et à l’améliorer sur des bases physiques plus réalistes.

Les évolutions proposées permettent une meilleure prise en compte des facteurs déterminants de la propagation des flammes : vent, type de sol, pente. Ces améliorations ont été testées à l’aide de méthodes de télédétection et d’indicateurs objectifs pour comparer les simulations aux zones réellement brûlées.

Contexte : des feux plus fréquents et plus destructeurs

Selon l’Observatoire Permanent des Catastrophes Naturelles, l’année 2022 a marqué un record en Europe en matière de surfaces brûlées, avec des chiffres doublant la moyenne 2006–2021.

La dynamique des incendies évolue, avec des phénomènes proches des « méga-feux » observés en Amérique du Nord ou en Australie.

C’est dans ce contexte que la CCR poursuit ses travaux de modélisation, dans le but de construire un outil robuste permettant d’estimer l’aléa feu de forêt et de modéliser sa propagation à partir d’un point d’ignition.

Méthodologie : un modèle physique enrichi

Trois versions du modèle de propagation

Le modèle CCR repose désormais sur trois versions successives :

- Modèle 2.1 : prise en compte de la variation temporelle du vent

- Modèle 2.2 : ajout de l’effet de la pente sur la vitesse de propagation

- Modèle 2.3 : intégration de la variation spatiale du vent et des effets topographiques

Ces versions s’appuient sur les travaux de Freire et al. (2018) qui insistent sur l’impact du vent, du type de combustible et de la pente sur la propagation du feu.

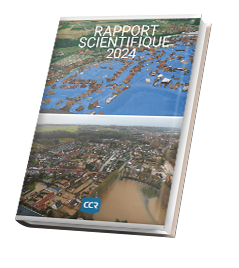

Validation par télédétection : méthode dNBR

Pour valider les performances des modèles, CCR a utilisé la méthode du dNBR (delta Normalized Burn Ratio), recommandée par le USGS, qui permet d’évaluer la sévérité des incendies via la télédétection.

Cet indice compare les signatures spectrales des surfaces avant et après incendie pour identifier les zones réellement brûlées.

Comparaison de la surface brûlée détectée par la méthode du dNBR

et la surface réellement brulée. Indice de sévérité de l’incendie calculé pour le feu de Gonfaron.

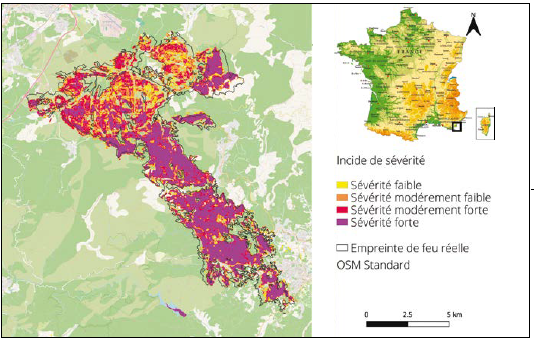

Niveau de sévérité de l’incendie en fonction du dNBR

(Source : USGS).

Les zones avec un dNBR > 0.01 sont considérées comme impactées par le feu et servent de référence de validation pour évaluer la performance des simulations.

Évaluation des modèles : analyse statistique

Méthode : tableau de contingence

Une grille binaire (brûlé / non brûlé) est utilisée pour construire un tableau de contingence, à partir de 100 simulations par version du modèle. Les catégories d’analyse sont :

- Vrai positif : feu simulé et observé

- Faux positif : feu simulé mais non observé

- Faux négatif : feu non simulé mais observé

- Vrai négatif : zone non brûlée et non simulée

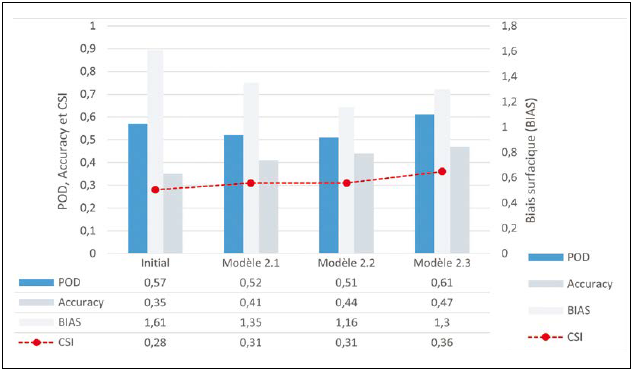

Indicateurs de performance utilisés

Les principaux indicateurs retenus sont :

- POD (Probability Of Detection)

- Précision (accuracy)

- Biais de surface

- CSI (Critical Success Index)

- Score de variabilité interne

Critères d’évaluation de la qualité des modèles à partir du tableau de contingence,

pour le modèle initial et les modèles améliorés.

Résultats comparés

Les résultats révèlent une nette amélioration des performances grâce aux nouvelles versions :

- Le modèle initial détecte plus de 50 % de la surface brûlée, mais avec une précision de 35 % et une surestimation de 61 %

- Le modèle 2.3 atteint une précision de 47 % et un POD supérieur à 60 %

- Le modèle 2.2 présente un biais réduit à +16 %

- Le CSI (Critical Success Index) passe de 0.28 à 0.36, indiquant un progrès global

Un modèle plus réaliste, mais encore perfectible

L’enrichissement physique du modèle (vent, pente, topographie) permet de passer d’un cadre empirique à une approche plus réaliste, améliorant la qualité des simulations.

Néanmoins, des pistes de perfectionnement sont envisagées :

- Intégrer la vitesse de propagation comme variable structurante

- Affiner le lien entre type de sol et combustibilité

- Explorer l’impact de la forme du front de feu en lien avec la topographie

Crédits et publication

Auteurs :

- Maxim Desenfant (IMT Mines Alès), Daniela Peredo et Luc Baudoux (CCR, Département Modélisation & Actuariat)

Références :

- Jolivet (2022), CCR

- Freire et al. (2018), NHESS

- Keeley (2009), Int. J. Wildland Fire

- USGS, dNBR

- Le Ven et al. (2023), CCR

Source et crédit photo :

- Gettyimages : antoineede

Article précédent

Article suivant