Et si un séisme de magnitude 8,5 frappait aujourd’hui la Guadeloupe, comme en 1843 ?

Un séisme majeur en Guadeloupe, comme celui de 1843, pourrait causer jusqu’à 7,7 milliards d’euros de dégâts. CCR en modélise les impacts pour mieux anticiper.

Qu’est-ce qu’un séisme d’interface en zone de subduction ?

Un séisme est une vibration de la croûte terrestre générée par la libération brutale d’énergie accumulée le long de failles géologiques. Dans les zones de subduction, comme aux Antilles, il s’agit généralement de séismes d’interface – les plus puissants connus.

Ces séismes peuvent provoquer des secousses très fortes, destructrices à grande échelle, avec un potentiel de tsunami si l’épicentre est en mer. La région guadeloupéenne, située à la frontière des plaques Atlantique et Caraïbe, est l’une des plus exposées de France à ce type de phénomène.

Qu’est-ce qu’un séisme d’interface en zone de subduction ?

Oui. Depuis 1982, les séismes sont éligibles au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat). Pour bénéficier de cette indemnisation, il faut :

- Que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle (par arrêté interministériel),

- Que le séisme présente une intensité anormale,

- Et que le sinistré soit titulaire d’un contrat d’assurance comportant la garantie Cat Nat (obligatoire dans l’habitation).

Les critères techniques sont :

- Magnitude locale ≥ 5,

- Intensité macrosismique ≥ VI (EMS-98),

- Épicentre à faible profondeur,

- Confirmation par les services compétents (OVSG, BCSF).

Le scénario CCR : un séisme en Guadeloupe type 1843 simulé aujourd’hui

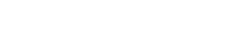

CCR a modélisé un séisme de type 1843, avec les paramètres suivants :

- Magnitude Mw : 8,5 ± 0,2

- Profondeur : 40 km ± 10

- Plan de rupture : 250 km de long

- Type de faille : Subduction (interface Atlantique/Caraïbe) *

- Localisation : au large des côtes orientales de la Guadeloupe

Cette modélisation intègre les incertitudes géophysiques (magnitude, localisation, pendage, azimut) pour représenter un éventail plausible d’impacts.

Dommages assurés

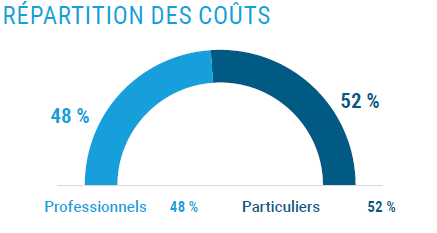

- Dommages estimés : entre 3,3 et 7,7 milliards d’euros

- Communes touchées : 68

- Départements touchés : 4

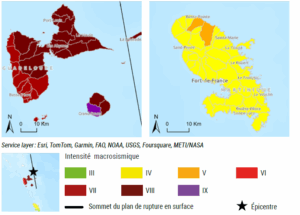

- Répartition des coûts :

- 52 % pour les particuliers

- 48 % pour les professionnels

Zones les plus exposées

- Saint-François concentre 12 % des dommages estimés, ce qui en fait la commune la plus impactée.

- Les intensités macrosismiques atteindraient IX (MSK-64) dans certaines zones (effondrement généralisé).

Dommages humains et socio-économiques

- Destruction d’infrastructures critiques : écoles, hôpitaux, ponts

- Réduction de l’accessibilité : routes coupées, zones isolées

- Perturbation économique : agriculture (bananes, canne), tourisme à l’arrêt

- Des milliers de sinistrés : nécessitant relogement et aide d’urgence

Exposition et sismicité dans les DOM et en métropole

En métropole

- Risque plus faible mais existant dans les Alpes, Pyrénées, Provence

- Environ 3,6 millions de Français vivent en zone de sismicité modérée à forte

- Exemples : séismes de Lambesc (1909), Arette (1967), La Laigne (2023)

En Guadeloupe

- Zone de sismicité très forte selon le zonage réglementaire (niveau 5/5)

- Présence de failles actives et population densément urbanisée sur le littoral

- Urbanisation ancienne avec bâti peu adapté aux normes parasismiques

Comment prévenir ces risques ?

1. Plan Séisme Antilles

Porté par l’État, ce plan vise à :

- Renforcer les bâtiments publics sensibles (écoles, hôpitaux, casernes)

- Adapter les structures au règlement parasismique Antilles

- Plus de 90 % des crédits investis dans des actions concrètes

2. Plans de Prévention des Risques (PPR)

Objectifs :

- Cartographier les zones à risque sismique

- Encadrer les permis de construire

- Réduire la vulnérabilité du bâti existant

3. Outils numériques de CCR

CCR développe et met à disposition des :

- Cartographies dynamiques de l’exposition assurantielle,

- Simulations de scénarios prédictifs comme celui-ci,

- Plateformes interactives à destination des collectivités.

4. Sensibilisation de la population

- Formation aux gestes de sécurité : se protéger sous une table, s’éloigner des vitres, éviter les escaliers

- Préparation d’un kit d’urgence : eau, lampe, papiers, trousse médicale

- Diffusion des bons réflexes via les communes, préfectures, écoles

Prévoir l’impact pour renforcer la résilience

Le séisme de 1843 reste le plus puissant jamais enregistré dans les Antilles françaises. Sa reproduction aujourd’hui provoquerait :

- Une crise humanitaire majeure,

- Des dommages assurés jusqu’à 7,7 milliards d’euros,

- Des répercussions durables sur l’économie et les infrastructures locales.

Grâce à la modélisation CCR et aux efforts de prévention en cours, les pouvoirs publics disposent désormais d’outils puissants pour anticiper, réagir et réduire les vulnérabilités. Mais la prévention reste un travail de long terme, nécessitant coordination, investissement et mobilisation collective.

Crédits images et données :

- CCR – Les catastrophes naturelles en France – Bilan 1982-2023, p. 89

- Feuillet et al. (2011) – Étude géophysique du séisme de 1843

- Service layer : Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, METI/NASA

- Gettyimages : Jan Wehnert

Article précédent

Article suivant