Un scénario sismique en Vendée modélisé par CCR révèle les impacts possibles d’un séisme majeur en France. Comprendre, anticiper et renforcer la résilience.

Qu’est-ce qu’un séisme ? Comprendre le phénomène tectonique

Un séisme est le résultat d’une libération soudaine d’énergie au sein de la croûte terrestre, souvent liée à un mouvement entre deux plaques tectoniques. Cette énergie se propage sous forme d’ondes sismiques, qui provoquent des secousses perceptibles à la surface. L’intensité et les effets d’un séisme dépendent de plusieurs paramètres : la magnitude (énergie libérée), la profondeur du foyer, la distance à l’épicentre, le type de sol et la densité du bâti.

En France métropolitaine, l’activité sismique est généralement modérée, mais elle peut générer des événements significatifs dans certaines zones à risque géologique identifié. C’est le cas notamment de la région alpine, pyrénéenne, et, comme le montre ce scénario, de l’arc atlantique.

La sismicité en France : une menace sous-estimée

Une menace silencieuse mais réelle

La France métropolitaine n’est pas située sur une grande faille tectonique comme le Japon ou la Californie, mais elle est traversée par plusieurs failles secondaires actives. Celles-ci résultent de la convergence entre la plaque eurasienne et la plaque africaine.

Environ 3,6 millions de Français vivent en zone d’aléa sismique moyen. La carte de zonage sismique classe le territoire en cinq niveaux de sismicité (très faible à forte). Les zones les plus exposées sont :

- Les Alpes du Sud (sismicité modérée à forte),

- Les Pyrénées,

- La Provence (notamment autour de Manosque et Digne),

- Certaines parties de l’arc atlantique, comme le sud de la Vendée.

L’événement historique de Bouin (1799), ressenti de la Bretagne à Bordeaux, illustre bien le potentiel sismique de cette région souvent négligée.

Une menace silencieuse mais réelle

Depuis 1982, la France a mis en place un régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (régime Cat Nat), garantissant la prise en charge des dommages assurés liés à certains événements naturels, dont les séismes.

Pour qu’un sinistre soit reconnu au titre de ce régime, il faut :

- Un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,

- Un séisme d’intensité anormale, généralement avec :

- Une magnitude locale ≥ 5,

- Une intensité macrosismique ≥ VI sur l’échelle EMS-98.

Le scénario du séisme en Vendée (Bouin – 1799) modélisé par CCR

Retour historique sur un événement majeur

Le 25 janvier 1799, un séisme majeur frappe le Marais Breton Vendéen, avec un épicentre localisé entre l’île de Noirmoutier et la commune de Bouin (Vendée). Il s’agit du plus fort séisme historique de l’Ouest de la France, survenu dans un contexte déjà difficile : hiver rigoureux, population fragilisée par la récente Guerre de Vendée.

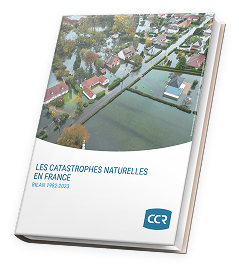

Méthodologie de simulation CCR

Pour anticiper les conséquences d’un séisme similaire aujourd’hui, CCR a modélisé un scénario de magnitude 6,3, à une profondeur de 21 km, avec une rupture de faille estimée à 150 km².

Les principaux paramètres pris en compte :

- Incertitudes de localisation (±15 km),

- Paramètres géophysiques (azimut et pendage),

- Type de sol et densité du bâti,

- Données historiques et contemporaines (FCAT17, Manchuel et al.).

Quels seraient les impacts aujourd’hui d’un séisme en Vendée ?

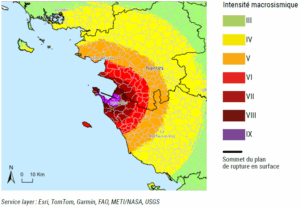

Dommages estimés par CCR

- 3,5 à 6,3 milliards d’euros de dommages assurés,

- 244 communes et 3 départements (Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres) affectés,

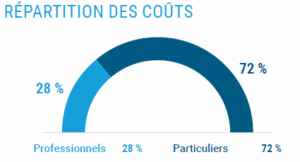

- Répartition des coûts :

- 72 % particuliers,

- 28 % professionnels.

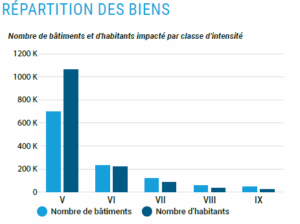

Détail des conséquences :

Dommages matériels :

- Habitat ancien non parasismique fortement exposé (murs porteurs en pierre, toitures non ancrées),

- Risque d’effondrement partiel ou total d’immeubles publics (écoles, mairies),

- Infrastructures critiques vulnérables : ponts, routes, équipements sanitaires.

Risques environnementaux

- Amplification des secousses dans les zones marécageuses à cause des effets de site (sols sédimentaires),

- Risques de liquéfaction : les sols saturés en eau perdent leur portance, pouvant endommager les fondations,

- Menace sur les digues côtières, essentielles à la protection du littoral contre les submersions marines.

Conséquences économiques

- Perte d’exploitation pour les exploitants agricoles et aquacoles (élevage ostréicole, maraîchage),

- Fort impact sur le tourisme côtier et le tissu économique local,

- Potentiel d’exode temporaire des populations isolées.

Logistique et secours

- Réseaux routiers partiellement coupés,

- Complexité de l’accès aux zones sinistrées,

- Nécessité de centres d’hébergement d’urgence.

Prévention et adaptation : les dispositifs en place

Plans de Prévention des Risques (PPR)

Les PPR permettent de :

- Délimiter les zones exposées,

- Prescrire des obligations de renforcement du bâti existant,

- Encadrer les nouvelles constructions selon leur niveau d’exposition.

Renforcement des infrastructures critiques

- Réhabilitation des digues côtières,

- Mise aux normes des écoles et équipements publics,

- Amélioration de la résilience des réseaux routiers et électriques.

Cartographie et modélisation des risques

CCR développe des outils de cartographie et de simulation qui permettent aux élus, urbanistes et acteurs locaux de :

- Visualiser les zones à forte intensité attendue,

- Estimer les pertes économiques potentielles,

- Planifier les travaux de prévention.

Sensibilisation et culture du risque

- Information des populations : campagnes annuelles, exercices d’alerte,

- Formation aux bons réflexes : se protéger pendant la secousse, évacuer avec prudence, constitution d’un kit de survie,

- Incitation à la rénovation structurelle dans les zones à risque.

Incitation à la rénovation structurelle dans les zones à risque.

Le scénario du séisme de Bouin nous rappelle que même les zones de sismicité modérée ne sont pas à l’abri de secousses destructrices. L’histoire, les modélisations modernes, et les retours d’expérience comme celui du Teil (2019) nous montrent qu’il est crucial d’anticiper, cartographier, informer et renforcer.

Grâce à l’action combinée de l’État, de CCR, des collectivités et de la population, des outils concrets existent pour réduire les coûts humains, matériels et financiers d’un tel événement.

Crédits, sources et références :

- Modélisation basée sur le catalogue sismique FCAT17 (Manchuel et al., 2017) et les données du Bilan Cat Nat 1982–2023 publié par CCR.

- Paramètres géophysiques issus des analyses du scénario CCR : magnitude 6,3, profondeur 21 km, rupture de faille simulée sur 150 km².

- Cartographies et couches spatiales fournies par Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, METI/NASA.

- Simulation développée par le département Modélisation & Actuariat de la CCR.

- CCR, Bilan Cat Nat 1982–2023

Crédit et source photo :

- Gettyimages : PierreOlivierClementMantion

Article précédent

Article suivant