Une submersion marine majeure pourrait-elle frapper la côte atlantique française ? Découvrez l’analyse prédictive d’un scénario de tempête extrême modélisé par CCR et les enjeux de prévention face au risque.

Qu’est-ce qu’une submersion marine ?

Une submersion marine est une inondation temporaire de la zone littorale, provoquée par la conjonction de plusieurs phénomènes naturels : marées hautes, dépressions atmosphériques, vents violents et houle. Elle diffère des inondations fluviales ou pluviales par son origine maritime, et son impact peut être particulièrement destructeur, notamment sur les zones côtières urbanisées.

Ce phénomène est aggravé par l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, la fréquence accrue des tempêtes intenses et l’artificialisation du littoral. En France, les zones côtières exposées – particulièrement en Manche et sur la façade atlantique – sont régulièrement surveillées pour limiter les effets de ces événements extrêmes.

Le littoral français est-il exposé ?

La France métropolitaine possède plus de 5 800 kilomètres de côtes, dont une grande partie est vulnérable face aux submersions. Des territoires comme la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire ou la Charente-Maritime sont historiquement sujets à ces événements.

La tempête Xynthia (février 2010), survenue avec un coefficient de marée élevé, a tragiquement illustré l’ampleur des dommages possibles : 47 décès, 1,5 milliard d’euros de dommages assurés et une large remise en question des dispositifs de prévention.

Face à ces risques, l’État, les collectivités et les acteurs de l’assurance comme CCR renforcent les outils de modélisation, d’anticipation et d’adaptation.

Les submersions sont-elles couvertes par le régime Cat Nat ?

Oui. En France, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat), instauré en 1982, prend en charge les sinistres liés aux submersions marines, à condition que l’événement soit reconnu comme exceptionnel par un arrêté interministériel.

Les submersions sont-elles couvertes par le régime Cat Nat ?

- Hauteur de la houle et du niveau marin : les valeurs mesurées (houlographes et marégraphes) doivent dépasser les seuils historiques ou atteindre des niveaux statistiquement rares (retour >10 ans).

- Caractère exceptionnel de la situation météo-océanique : combinaison d’une forte dépression, de vents soutenus, d’une marée haute et de conditions aggravantes comme la configuration du littoral ou des embouchures fluviales.

- Effets aggravants : présence de seiches, succession de tempêtes, interactions avec des crues fluviales en période de marée haute.

Le scénario : si la tempête de 1987 survenait avec un fort coefficient de marée

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, une tempête exceptionnelle frappe la Bretagne et la Normandie. Avec des rafales atteignant 220 km/h et une pression atmosphérique de 978 hPa, elle s’approche des conditions d’un ouragan de catégorie 2 sur l’échelle Saffir-Simpson.

L’événement cause 47 morts en Europe et des dégâts estimés à 1,5 milliard d’euros. Cependant, il survient à un moment de faible marnage (coefficient de marée autour de 25), ce qui limite les inondations littorales.

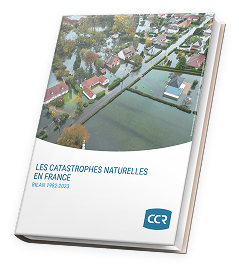

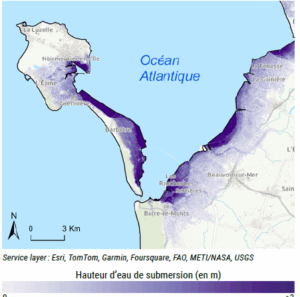

Submersion marine côte atlantique tels qu’en 1987 : jusqu’à 6,2 Md€ de pertes

Pour estimer les conséquences potentielles d’un scénario plus critique, CCR a simulé la même tempête en la transposant à la période du 1er au 5 février 1988, où le coefficient de marée atteint 113, soit un niveau exceptionnel.

La méthode repose sur :

- L’utilisation des surcotes mesurées en 1987.

- L’intégration dans un modèle d’inondation côtière CCR.

- La superposition aux marées hautes prévues par le SHOM.

Résultats du scénario :

- Dommages estimés : entre 4 et 6,2 milliards d’euros.

- Communes touchées : 338

- Départements impactés : 15

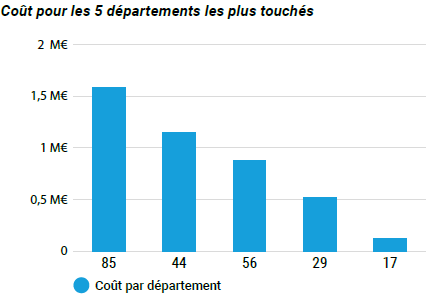

- Coût des dommages :

- 74,6 % supportés par les particuliers

- 25,4 % par les professionnels

Détail des impacts :

Détail des impacts :

Les infrastructures côtières telles que ports, routes, campings, maisons individuelles ou zones artisanales seraient sévèrement touchées. Dans les zones basses ou en front de mer, l’eau pourrait pénétrer profondément à l’intérieur des terres.

Risque humain

Les zones densément peuplées comme La Rochelle, Saint-Nazaire ou Dieppe pourraient devoir évacuer leurs habitants, exposés à des hauteurs d’eau parfois supérieures à 2 mètres.

Écosystèmes fragilisés

Les marais, les dunes et les estuaires, souvent classés zones Natura 2000 ou ZNIEFF, pourraient subir des perturbations irréversibles.

Perturbations économiques

Tourisme, pêche, conchyliculture et activités portuaires connaîtraient des arrêts brutaux et des pertes de chiffre d’affaires majeures.

La prévention : un levier incontournable

Face à l’intensification des risques littoraux, plusieurs outils réglementaires et techniques permettent de réduire la vulnérabilité :

Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi)

Ils définissent les zones à risque et imposent des règles d’urbanisme et de construction pour limiter les effets des submersions.

Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

Ils financent des travaux de digues, des ouvrages hydrauliques, mais aussi la sensibilisation des populations et la gestion de crise.

Rénovation des systèmes d’alerte et cartographie fine des zones basses

Les collectivités bénéficient aujourd’hui de données satellitaires, d’outils de modélisation fine et de systèmes d’alerte en temps réel pour améliorer leur anticipation.

Vers une résilience durable des territoires littoraux

La résilience côtière repose sur une stratégie globale et proactive, incluant :

- L’adaptation du bâti aux contraintes de hauteur d’eau.

- La relocalisation d’activités ou de logements en zone très vulnérable.

- L’éducation des habitants aux bons gestes : évacuation, alerte, constitution de kits d’urgence.

- L’investissement public dans des infrastructures protectrices (digues, vannes, zones d’expansion).

Chez CCR, la mission est double : modéliser les risques et accompagner les politiques de prévention. Grâce à des simulations réalistes comme celle de la submersion type 1987, les territoires disposent d’éléments tangibles pour bâtir des plans d’adaptation robustes.

Crédits, sources et références :

- CCR – Les catastrophes naturelles en France – Bilan 1982–2023

- SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) – Données marégraphiques et coefficients de marée

- Météo-France – Données historiques de la tempête d’octobre 1987 (rafales, pression atmosphérique)

- Esri, TomTom, Garmin, NOAA, USGS, METI/NASA – Données géospatiales utilisées pour la modélisation

- IGN – BD TOPO® – Cartographie des zones littorales exposées

- Code des assurances, article L.125-1 à L.128-2 – Régime des catastrophes naturelles (Cat Nat)

- Ministère de la Transition Écologique – PPRi, PAPI et stratégies nationales de prévention des inondations

- CCR – Département Modélisation & Actuariat – Scénario de submersion marine basé sur la tempête de 1987, transposé à février 1988 (coefficient 113)

Crédits, sources et références :

- Gettyimages : aluxum

Article précédent

Article suivant