1. L’innovation au service de la modélisation

Dans le cadre de ses activités de réassurance et de modélisation, CCR collecte des données variées auprès de ses clients. Le traitement de ces données, qu’elles soient structurées ou non, agrégées ou détaillées, est essentiel avant toute modélisation ou analyse.

Pour accélérer le traitement des données, gagner en fiabilité, et automatiser ses processus, CCR utilise de plus en plus l’intelligence artificielle. Par exemple, un projet a été mené pour analyser de façon automatique les conditions générales d’assurance, en utilisant le traitement du langage naturel (NLP). Cela permet à CCR de quantifier précisément ce qui est assuré par le marché et de disposer d’information nécessaire pour améliorer la modélisation des catastrophes naturelles.

Un deuxième exemple concerne la normalisation des adresses avant géocodage. L’utilisation du deep learning améliore la fiabilité des adresses et permet de gagner en précision de géocodage, mettant à disposition de la modélisation des données de localisation plus fiables. Ces deux exemples se basent sur des méthodes traditionnelles d’IA pour l’extraction des connaissances. Une comparaison des performances par rapport à une approche basée sur l’IA Générative est en cours.

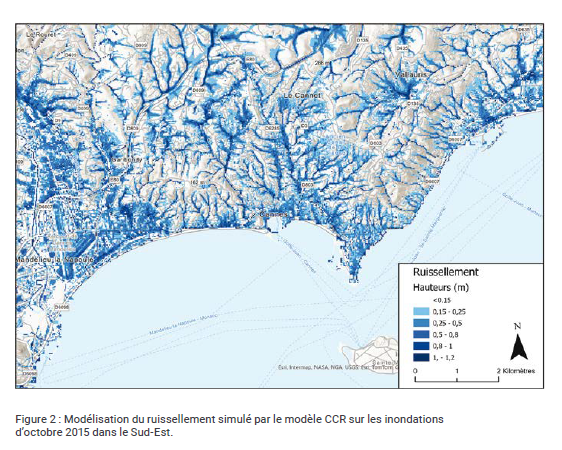

CCR participe également à des projets d’innovation pour mieux anticiper les coûts des événements pour ses clients. Le projet MUFFINS, par exemple, développe des approches innovantes pour modéliser les inondations. Les résultats montrent que les modèles hydrologiques et hydrauliques utilisés permettent une estimation précise des impacts des inondations. De plus, les techniques d’assimilation de données et de machine learning améliorent les prévisions et réduisent les incertitudes.

2. Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)

Lancés en 2003, les PAPI se concentrent sur la gestion des risques d’inondations à travers des actions intégrées sur des territoires significatifs comme les bassins versants. Ils combinent des mesures comme la construction de digues, la réduction de la vulnérabilité et la sensibilisation des populations.

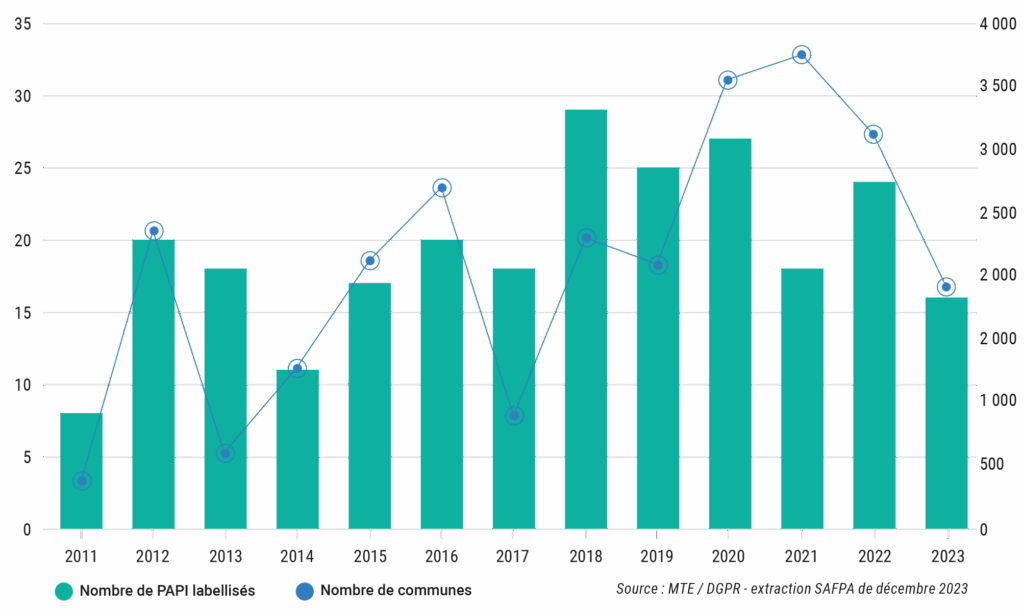

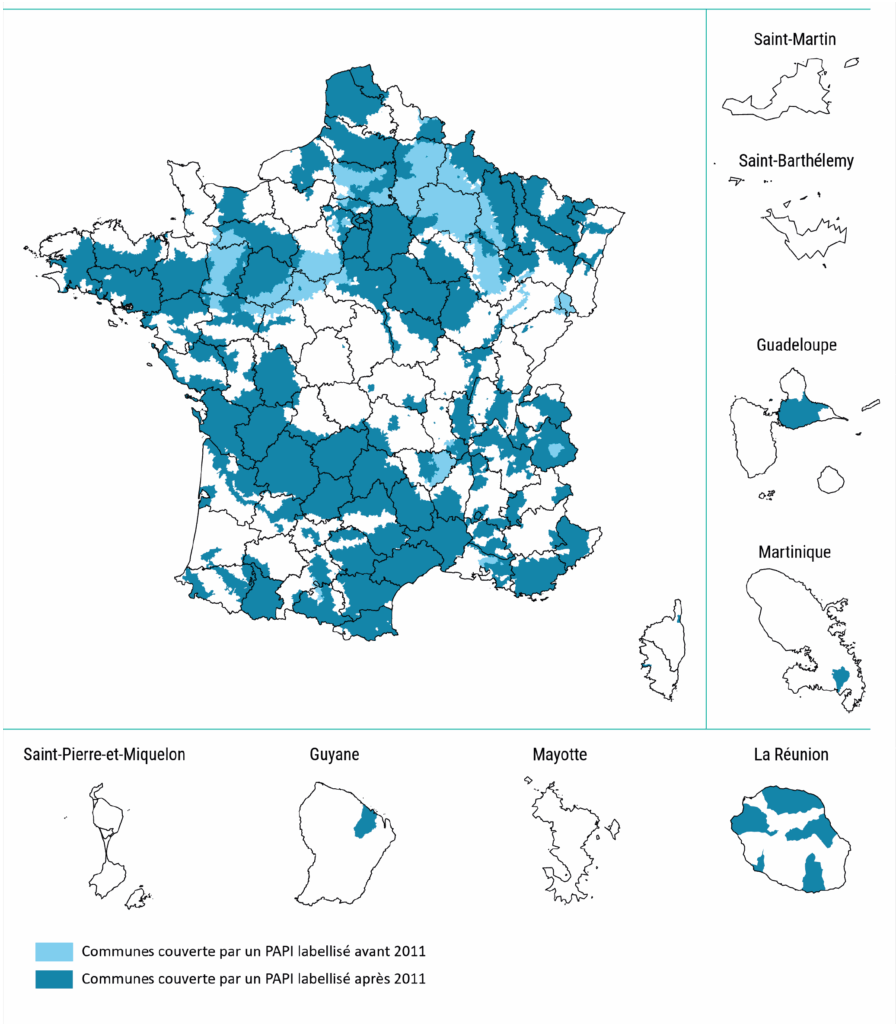

La deuxième génération de PAPI, mise en œuvre en 2011 avec des critères plus stricts, couvre 84 % de la population exposée aux risques d’inondation. Les PAPI sont des programmes contractuels d’une durée moyenne de 6 ans, couvrant 17 746 communes entre 2011 et 2023, représentant 75 % de la sinistralité Cat Nat inondations de tout type entre 1995 et 2021.

Entre 2011 et fin 2023, 251 PAPI ont été labellisés couvrant ainsi plus de 80 % de la population exposée aux inondations par débordement et submersion marine estimés par CCR.

3. Financement et évolution des PAPI

Depuis leur instauration, les PAPI ont bénéficié de 884 millions d’euros entre 2003 et 2009. Aujourd’hui, ils sont essentiels pour la prévention des inondations en France, touchant des milliers de communes et mobilisant d’importantes ressources pour la construction et le renforcement des infrastructures de protection.

4. Réduction de la vulnérabilité via le FPRNM

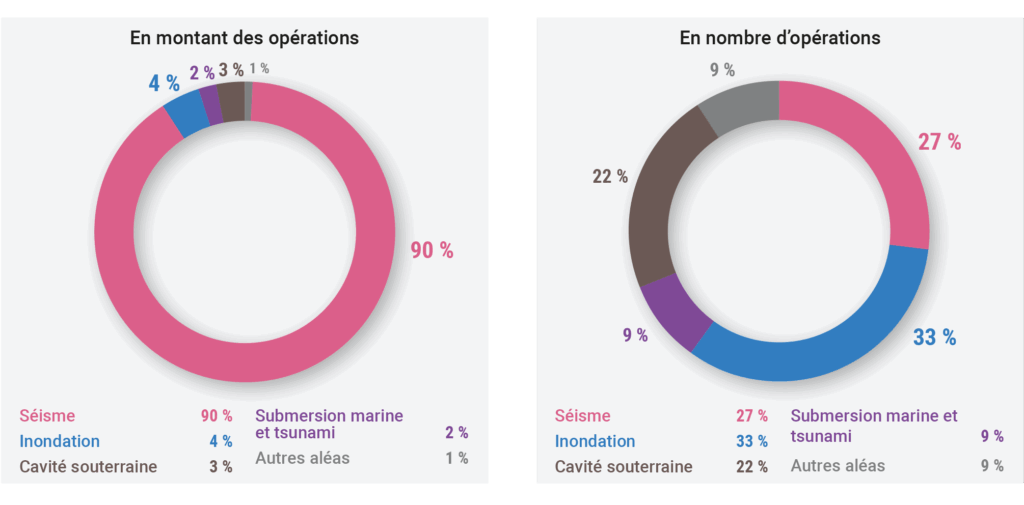

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), aussi connu sous le nom de Fonds Barnier, finance des projets visant à réduire la vulnérabilité des constructions existantes aux risques naturels. Entre 2009 et 2020, le FPRNM a financé plus de 600 opérations de réduction de la vulnérabilité pour un montant total d’environ 820 millions d’euros (dont 90% pour le plan Séisme Antilles), représentant 19 % des engagements totaux de prévention.

Depuis 2023, le Fonds Vert complète ce soutien financier pour des projets comme la réduction de la vulnérabilité aux inondations des bâtiments publics dans des communes non couvertes par un PPRN ou un PAPI, et le renforcement des bâtiments contre les cyclones.

5. Nouveaux enjeux

La prévention est efficace lorsqu’elle est soutenue par des politiques claires et un financement adéquat. Cependant, la politique de prévention des sécheresses liées au retrait-gonflement des argiles, des cyclones et des inondations par ruissellement, résolument tourner vers la réduction de la vulnérabilité individuelle, reste encore à construire. De plus, la réduction de la vulnérabilité des bien nécessite un soutien financier et institutionnel plus fort.

La répartition se montre beaucoup plus équilibrée entre inondations, séismes et cavités souterraines si l’on considère le nombre d’opérations menées. Il convient de souligner la quasi-absence d’opérations de réduction de la vulnérabilité au retrait-gonflement des argiles : une seule opération de ce type a été soutenue par le FPRNM entre 2009 et 2020.

6. Implication des collectivités

Les collectivités jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention en particulier dans les PAPI. Le dispositif « Mieux reconstruire après inondation » offre également la possibilité de réduire durablement la vulnérabilité des territoires touchés par une catastrophe et ainsi de contribuer à la résilience des sociétés.

Restez informé, en toute simplicité !