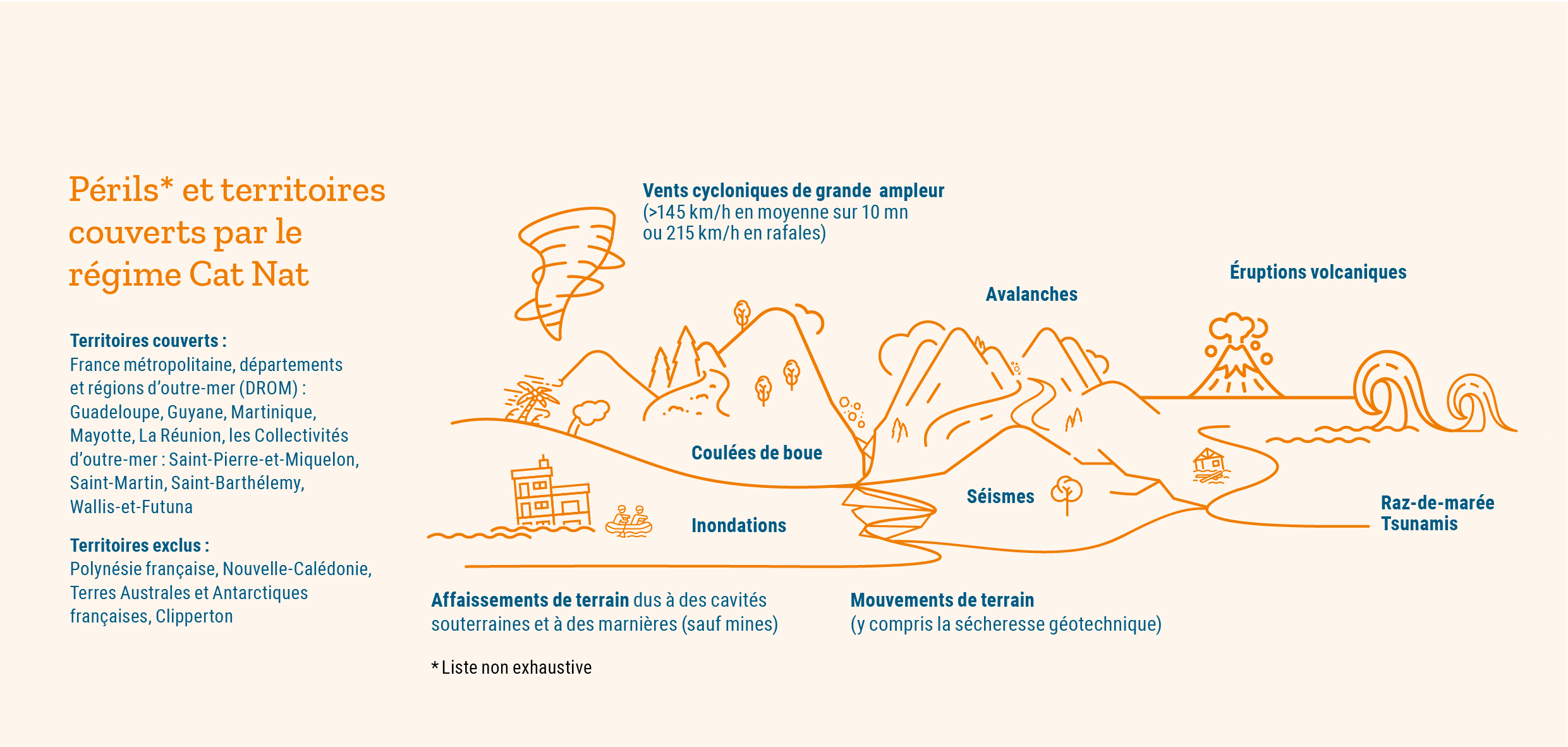

Les périls couverts

Le régime des catastrophes naturelles couvre les périls non assurables par les marchés de l’assurance et de la réassurance seuls. Les périls tempêtes (sauf vents cycloniques de grande ampleur), grêle, neige et gel étant aujourd’hui bien pris en charge par les garanties d’assurance, ils ne sont pas couverts par le régime des catastrophes naturelles.

Inondations, submersion marine, séismes, cyclones, sécheresse… Les périls couverts par le régime des catastrophes naturelles correspondent à des critères de reconnaissance précis, et font l’objet d’une modélisation rigoureuse par CCR pour anticiper leur apparition et identifier les meilleurs moyens de les prévenir.

Sécheresse

Quelle est la définition de la sécheresse ?

La sécheresse désigne une absence prolongée de précipitations, entraînant un manque d’eau dans les sols, les nappes phréatiques et les cours d’eau. Ce phénomène affecte à la fois l’agriculture et les infrastructures, en particulier dans les zones à sols argileux, où elle provoque des phénomènes de retrait-gonflement, susceptibles de causer des fissures dans les bâtiments.

Qu’est-ce que le retrait-gonflement des argiles (RGA) ?

Le retrait-gonflement des argiles (RGA) est un phénomène géotechnique lié au comportement des sols argileux en fonction des variations de leur teneur en eau. Les argiles ont la capacité de se contracter (retrait) lorsqu’elles perdent de l’eau et de se dilater (gonflement) lorsqu’elles en absorbent.

Ce phénomène est causé par l’alternance entre sécheresse et épisodes pluvieux. En période de sécheresse, le sol argileux se rétrécit, devenant dur et cassant, ce qui entraîne une perte de volume. Lors du retour des pluies, le sol se gonfle, augmentant de volume et devenant souple et malléable. Ces mouvements peuvent exercer une pression significative sur les structures situées au-dessus du sol, entraînant des dommages potentiels aux bâtiments, aux routes et aux infrastructures.

Le RGA est le second péril le plus coûteux à charge du régime d’indemnisation des Catastrophes Naturelles en France, avec plus de 15 milliards d’euros d’indemnisations depuis 1989. En 2022, il représentait 42 % de la sinistralité Non-Auto cumulée depuis 1982.

Quel est l’impact du changement climatique sur le phénomène de sécheresse ?

L’apparition de désordres sur un bâtiment à la suite de mouvements du sol dus à la sécheresse est connue depuis longtemps, mais ces dommages ne sont pris en charge que depuis 1989 par le régime des catastrophes naturelles au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols« . En effet, si l’année 1976 a été caractérisée par une sécheresse forte mais courte (4 mois) qui n’a donné lieu qu’à quelques désordres, c’est à partir de 1987 et surtout 1989 que le phénomène a pris une ampleur importante.

L’intensité du phénomène, de même que le sens du mouvement du sol (tassement en phase de déshydratation ou gonflement en phase de réhydratation), a varié avec des pics de déshydratation centrés sur les années 1990-1991, 1996-1997, 2003, 2005 et 2011. Plus récemment, une séquence sèche continue s’est amorcée dès 2015 et se poursuit encore actuellement. Les années s’enchaînent et les records météorologiques ne font que s’amplifier, tant sur les anomalies d’extrême sécheresse que sur les températures extrêmes.

Le coût de ce péril n’est pas apparu dans toute son ampleur au cours des premières années de survenance des sinistres liés à la sécheresse, du fait des parutions tardives des arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle avec effet rétroactif.

On sait aujourd’hui que depuis le premier arrêté, pris en 1989, les dommages dus aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constituent le deuxième poste d’indemnisation du régime après les inondations. Ils représentent environ le tiers des charges totales supportées sur la période 1989-2019.

Quels sont les principaux événements de sécheresse en France depuis 1989 ?

- Depuis 1989, on peut distinguer cinq périodes de sécheresse particulièrement intenses :

Première vague de sécheresse (1989-1994)

- Les premiers désordres dus à la déshydratation du sol ont été observés dès 1989 après un automne 1988 particulièrement sec. Le coût estimé des dommages pour le marché sur cette période est de 1,2 milliard d’euros.

Deuxième vague de sécheresse (1995-1999)

- La sécheresse a été intense mais irrégulière sur la période. Le coût estimé des dommages pour le marché est de 1,3 milliard d’euros.

L’épisode de sécheresse de 2003

- Durant l’année 2003, la France a connu un épisode de sécheresse extrêmement intense, à l’origine de nombreux sinistres sur les maisons d’habitation. Cette sécheresse a plus été marquée par une période de canicule estivale particulièrement forte que par l’intensité du déficit hydrique observé. Cet épisode a, de ce fait, été très différent des deux vagues précédentes (1989-1994 et 1995-1999). Au total, près de 4 500 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour cet événement, dont le coût total s’est élevé à 1,2 milliard d’euros (en valeur de l’époque).

L’épisode de sécheresse de 2005

- Bien que moins intense que l’année 2003, l’année 2005 a été marquée par une importante sécheresse, en particulier dans l’Ouest de la France.

L’épisode de sécheresse de 2011

- Elle est caractérisée par un déficit pluviométrique très marqué durant l’hiver 2010-2011, et un printemps sec et chaud sur l’essentiel du territoire métropolitain, notamment toute la moitié Ouest. C’est à la suite de cet épisode que la commission interministérielle élabore le critère « printanier » des sécheresses.

La séquence de sécheresse continue amorcée depuis 2015

- Elle est caractérisée par une localisation différente des épisodes survenus dans le passé, puisqu’elle touche principalement la région centrale et le quart Nord-Est, où les années 2018 et 2019 sont par exemple les plus sèches depuis 1959, année de début de disponibilité des données Météo France en continu sur tout le territoire métropolitain.

À noter que d’autres épisodes de sécheresse importante, antérieurs à la mise en place du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles ont eu lieu. En particulier celle de l’année 1976, qui a touché une large moitié Nord du pays. Elle est le résultat de températures estivales particulièrement élevées, ainsi que d’un déficit des précipitations sur une période allant de l’hiver 1975 à l’été 1976. Cette sécheresse a eu de graves conséquences sur les productions agricoles et a engendré de nombreux problèmes d’approvisionnement en eau. C’est également lors de cette sécheresse que l’on a identifié les conséquences des retraits et gonflements des argiles.

Quelles sont les zones touchées par la sécheresse en France métropolitaine depuis 1989 ?

Le risque « sécheresse » affecte des zones précises situées en particulier dans le Nord, le Bassin Parisien, le Centre, le Bassin Aquitain, la Provence, l’Auvergne ou le Bassin de la Moselle.

Afin d’améliorer la connaissance du phénomène de retrait-gonflement des argiles à une échelle plus fine et de tenter de diminuer à l’avenir le nombre de sinistres, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a entrepris depuis 1997 un programme pluriannuel de cartographie départementale de cet aléa.

Ce programme, cofinancé par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) et par la dotation de service public du BRGM, a permis de disposer de cartes départementales d’aléa retrait-gonflement des argiles pour la totalité des départements français métropolitains, hormis Paris.

Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisation du phénomène de retrait-gonflement des argiles et quels en sont les impacts ?

La relative concentration du phénomène s’explique par le fait qu’il nécessite des conditions particulières pour se réaliser :

- Des facteurs de prédisposition : présence d’un terrain argileux (calcaires argileux, marno-calcaires, dépôts alluvionnaires…) susceptible de retrait-gonflement, existence de conditions favorisant les variations de volume du sol par modification de la saturation du sol en eau (évaporation, imperméabilisation, sécheresse…), topographie en pente favorisant le drainage du terrain, importance de la végétation à proximité du bâti formant un périmètre de dessiccation en raison du soutirage racinaire de l’eau.

- Des facteurs de déclenchement à évolution rapide : alternance de périodes de sécheresse de forte intensité avec des périodes plus humides entraînant des mouvements différentiels des structures, actions anthropiques (travaux d’aménagement, installation de drains, vices de construction…) modifiant la répartition des écoulements superficiels et souterrains des eaux.

Les dommages provoqués par ce phénomène concernent essentiellement les maisons individuelles, même si des dommages sur des immeubles collectifs ou des constructions relevant des collectivités locales (écoles, gymnases, églises…) ont parfois été observés. Ils prennent la forme de fissurations des murs ou des sols. Dans certains cas plus graves et moins nombreux, les mouvements du sol peuvent compromettre la solidité de la structure de la construction. Une reconstruction partielle ou totale peut alors être nécessaire.

Quelles sont les mesures de prévention face au retrait-gonflement des argiles ?

Le BRGM préconise des mesures de construction pour pallier les conséquences de la sécheresse :

- Approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations saisonnières d’humidité.

- Homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (terrains en pente).

- Réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate des façades.

- Maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter les infiltrations au pied du mur.

- Ne pas planter d’arbres trop près de la maison.

Quelle est l’évolution des traitements de la sécheresse par la Commission Interministérielle en charge de l’examen des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ?

La lenteur des manifestations du péril « sécheresse » ne le faisait pas entrer spontanément dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, réservé à « l’intensité anormale d’un agent naturel ». Le caractère d’événement exceptionnel susceptible de faire jouer la garantie du régime a néanmoins été reconnu assez largement entre l’année 1989 et la fin de l’année 2000. Jusqu’à cette période, seule la présence d’argile gonflante sur la commune était prise en compte pour statuer sur l’éligibilité d’une commune à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

À partir de décembre 2000, le caractère catastrophique éventuel des dossiers sécheresse a été apprécié selon une méthode d’analyse plus fine dite « méthode du bilan hydrique à double réservoir ». Cette méthode exige que soit établi, en plus du rapport géotechnique précédemment requis, un bilan hydrique destiné à mesurer la variation de la teneur en eau du premier mètre de sol et à déterminer si cette variation revêt ou non un caractère d’intensité anormale.

Cette procédure a eu pour effet de réduire sensiblement le nombre de nouveaux dossiers acceptés ainsi que la durée des périodes de mise en jeu de la garantie.

Comme évoqué précédemment, l’année 2003 a été marquée par une sécheresse différente des années précédentes, par son origine et par son étendue limitée à la seule période estivale. Les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont donc dû être adaptés. En effet, l’utilisation du critère en vigueur depuis fin 2000 pour l’examen des dossiers sécheresse aurait conduit la commission interministérielle à refuser la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la presque totalité des communes demanderesses (plus de 8 000), alors même que d’importants dégâts étaient observés sur une grande partie du territoire métropolitain. Il a donc été demandé à Météo France d’élaborer un nouveau critère spécialement adapté à cette sécheresse.

Pour le traitement des sécheresses 2004 à 2008, l’éligibilité d’une commune était liée, en plus de la présence d’argile gonflante sur la commune, à la réalisation du critère de décembre 2000 ou de celui défini pour le traitement de l’année 2003.

A partir de septembre 2010, la commission interministérielle a mis en place de nouveaux outils de mesure pour le calcul des critères de reconnaissances sécheresse. Le calcul des critères utilise à présent l’indice d’humidité du sol (SWI – Soil Wetness Index) mesuré sur le maillage SAFRAN de 8km sur 8km. Ces nouveaux outils de mesure ont été utilisés, pour la première fois, par la commission pour le traitement des dossiers de la sécheresse 2009, puis pour ceux de la sécheresse 2010.

Contrairement aux épisodes précédents qui constituaient soit des sécheresses longues, comme en 1989-1990, soit des sécheresses estivales, comme en 2003, la sécheresse 2011 a été marquée par son caractère printanier. La commission interministérielle a par conséquent été amenée à retenir un nouveau critère de reconnaissance en plus des précédents pour traiter les demandes communales.

En 2019, de nouveaux critères de reconnaissance pour la sécheresse ont été mis en place et sont désormais appliqués pour tous les événements de sécheresse à partir de celui de 2018. Une phase importante d’évaluation de ces nouveaux critères a eu lieu et les travaux réalisés ont notamment permis d’intégrer la mise à jour du modèle de représentation des processus physiques régissant l’eau dans le sol (SIM2 pour Safran-Surfex-Modcou par Météo-France). Une approche commune à toutes les typologies de sécheresse, sur l’ensemble de l’année, a été proposée en s’assurant de l’équité du traitement des futures sécheresses. Le critère d’ordre quantitatif portant sur la présence de sols sensibles au phénomène de retrait gonflement des argiles et évaluant de fait la prédisposition au péril est conservé en l’état.

De nouveaux critères météorologiques ont été définis : dorénavant pour être reconnu en état de catastrophe naturelle au titre d’une saison donnée, le niveau d’humidité des sols superficiels constaté pour cette saison doit être le 1er ou le 2ème plus faible depuis 50 ans. La période de calcul de référence pour déterminer si le rang 1 ou 2 est atteint, est constituée des 50 dernières années précédant l’épisode de sécheresse. Les reconnaissances se font par trimestre : chaque commune reconnue l’est pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres d’une année, correspondant aux saisons, en fonction du contenu de sa demande qui est aussi analysée par trimestre.

Enfin les données prises en compte pour calculer le rang sont les données par trimestre glissant. Ainsi pour le trimestre hivernal N, l’éligibilité est évaluée individuellement pour les trois trimestres glissants : novembre N-1, décembre N-1, janvier N ; décembre N-1, janvier N, février N ; janvier N, février N, mars N. Dans un souci de transparence, le Ministère de l’Intérieur a publié une circulaire relative à ces nouveaux critères de reconnaissance.

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour la sécheresse en France métropolitaine ? (1989 – 2021)

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour la sécheresse/ RGA ?

Les critères utilisés pour reconnaître l’état de catastrophe naturelle en sécheresse sont déclinés par typologie.

Inondations

Quelle est la définition d’une inondation ?

Les inondations font traditionnellement référence au débordement d’un ou plusieurs cours d’eau sous l’effet de forts cumuls de précipitations. On peut adjoindre à cette définition les phénomènes de ruissellement qui impactent des territoires indépendamment des cours d’eau.

Avec des indemnisations cumulées entre 1982 et 2022 supérieures à 24,3 milliards d’euros, les inondations constituent le premier poste de sinistres à charge du régime des catastrophes naturelles, représentant 50 % du coût total assuré des indemnisations versées.

Quels sont les différents types d’inondations ?

Par son régime climatique varié et sa morphologie, le territoire métropolitain français est exposé à plusieurs types d’inondations :

Les inondations de plaine (crues lentes)

Elles concernent les grands bassins versants (Seine, Loire, Meuse, Saône…). Ces inondations ont pour origine des précipitations successives et soutenues, affectant de vastes superficies et entraînant des crues lentes mais généralisées du réseau hydrographique. Elles peuvent aussi résulter de la combinaison de plusieurs facteurs, précipitations importantes et fonte des neiges par exemple, et durer de quelques jours à plusieurs semaines dans les bassins à faible pente.

Quelques exemples : la crue de la Seine en janvier 1910, la crue de la Moselle en octobre 2006, la crue de la Loire en novembre 2008, la crue de la Seine de 2018.

Les inondations par remontée de nappe

Les nappes phréatiques ou nappes libres sont alimentées par la pluie. Si des événements pluvieux exceptionnels surviennent pendant les périodes annuelles où les nappes sont fortement chargées, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer l’inondation par remontée de nappe. Parfois, ces inondations s’accompagnent d’effondrements de terrain.

Ce type d’inondation peut être catastrophique comme lors de la crue de la Somme en 2001. Les inondations par remontée de nappe présentent la particularité de durer longtemps (souvent plusieurs mois) et de couvrir de vastes zones géographiques.

Exemples : les inondations de la Somme en 2001, la crue du Nord de 2024.

Les inondations torrentielles (crues-éclair)

Elles concernent les petits bassins versants (cours d’eau de montagne, rivières méditerranéennes) et ont pour origine des précipitations intenses et localisées souvent liées à des phénomènes locaux (épisodes orageux, épisodes cévenols, cyclones dans les DOM). La montée des eaux est alors rapide et brutale, surtout si le relief de la région est marqué ou très urbanisé.

Quelques exemples : les orages du Var en juin 2010, les crues du Languedoc de 2018, les inondations du Gard en septembre 2002 et 2005, les inondations d’Arles en décembre 2003, les inondations de l’Aude en novembre 1999, ou de la Vaison-la-Romaine en septembre 1992.

Les inondations par ruissellement

Elles affectent plus particulièrement les espaces urbains. Elles sont liées à des précipitations orageuses violentes qui saturent les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et ruissellent en grandes quantités sur les sols imperméabilisés des agglomérations. Quelques exemples : l’orage de Marseille le 19 septembre 2000, les inondations de Montpellier en septembre 2014.

Les inondations littorales ou submersions marines

Les submersions marines correspondent aux inondations de la zone côtière par la mer du fait de conditions météorologiques et marégraphiques sévères (tempêtes en métropole et cyclones dans les DOM). Trois modes de submersion peuvent être distingués :

- Le débordement : lorsque le niveau de la mer est supérieur au niveau des ouvrages ou du trait de côte naturel.

- Le franchissement du trait de côte par paquet de mer résultant du déferlement des vagues.

- La rupture d’ouvrage ou la destruction de cordons dunaires sous l’action de la marée et des vagues. L’eau est alors susceptible d’envahir les espaces protégés par ces éléments si leurs altitudes sont inférieures au niveau de la mer.

Quelques exemples : la tempête Xynthia en février 2010, Johanna en mars 2008.

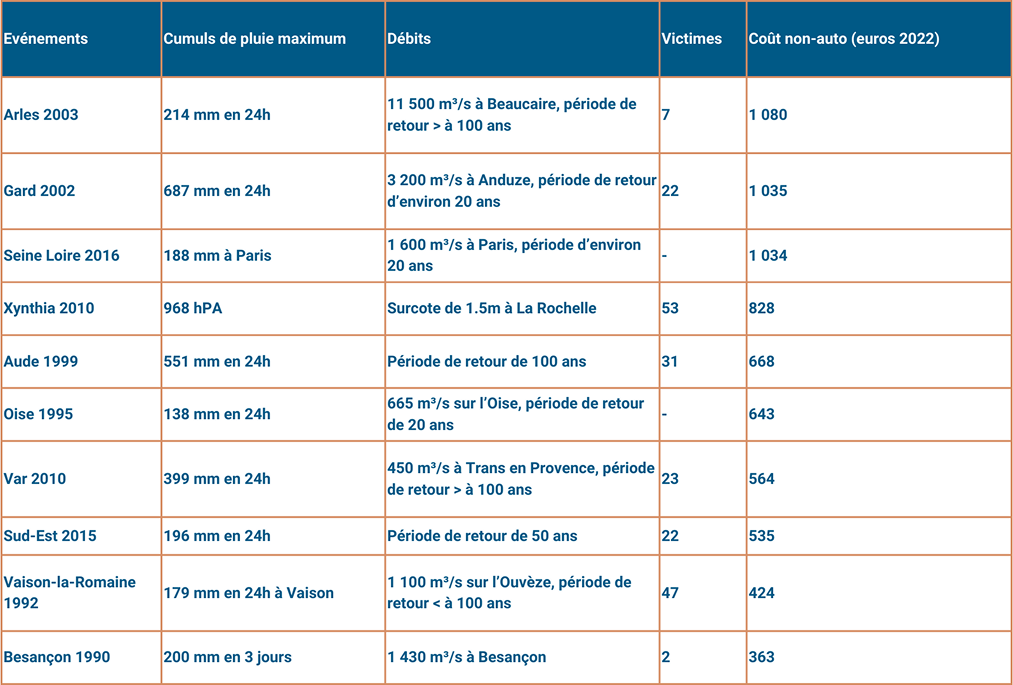

Quelles ont été les inondations majeures en France ?

Le tableau 1 présente les 10 inondations qui ont causé le plus de dommages assurés depuis 1990. Parmi ces événements majeurs, on constate aussi bien des événements de type crue rapide avec des débits et des cumuls de pluie extrêmes, que des crues plus lentes qui ont touché de vastes territoires fortement urbanisés.

Ces événements, malgré leur ampleur exceptionnelle, demeurent sans commune mesure avec le coût potentiel d’une inondation de plaine susceptible de survenir dans la vallée de la Seine ou la Loire qui, toutes deux, recèlent des expositions importantes aux risques.

Elles sont telles que les études d’actualisation effectuées à partir de l’inondation de 1856 pour la Loire et de celle de 1910 pour la Seine arrivent à des coûts de dommages pour le régime issu de la loi de 1982 (hors dommages aux services publics) allant jusqu’à 30 Md€.

Quelles sont les zones inondables en France métropolitaine ?

Plus de 12 500 communes sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels, dont près de 10 900 par un plan de prévention Inondation (hors submersion marine). D’après les modèles d’inondation CCR, 16.7 % des logements sont exposés à une inondation de période de retour 200 ans pour du ruissellement ou du débordement.

Les travaux réalisés par CCR sur l’évaluation de l’impact du changement climatique sur les inondations montrent que le climat 2050 entraînerait une augmentation des phénomènes de crues rapides causés par des pluies intenses de courte durée. En revanche, il n’est pas possible de distinguer une tendance homogène sur la France métropolitaine de l’évolution des débits des grands cours d’eau.

La hausse du montant annuel moyen des dommages due à l’aléa pourrait être comprise entre 6 % et 19 % selon les scénarios du GIEC. L’augmentation des biens assurés pourrait entraîner une hausse supplémentaire de 20 % des dommages selon les deux scénarios du GIEC.

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les inondations en France métropolitaine ? (1989 – 2021)

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les inondations ?

Les critères utilisés pour reconnaître l’état de catastrophe naturelle en inondation sont déclinés par typologie.

Submersions marines

Quelle est la définition d’une submersion marine ?

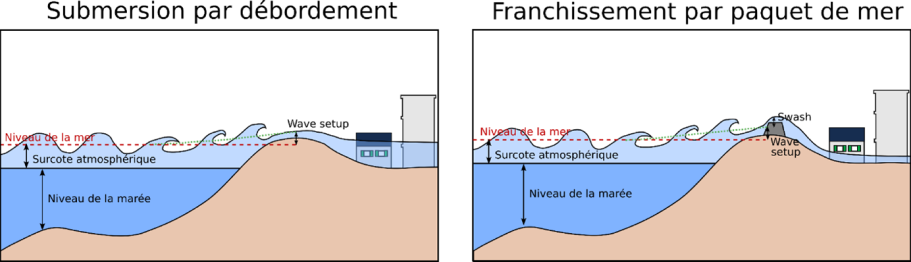

La submersion marine se définit comme une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères. Il est courant de distinguer trois modes de submersion possibles :

Le débordement : lorsque le niveau de la mer est supérieur au niveau des ouvrages ou des traits de côte naturels ;

Le franchissement par paquet de mer provoqué par le déferlement des vagues.

La rupture d’ouvrages ou la destruction de cordons dunaires sous l’action des vagues. L’eau est alors susceptible d’envahir les espaces protégés par ces éléments si le niveau topographique est inférieur au niveau de la mer.

Quels sont les facteurs de déclenchement des submersions marines ?

Les phénomènes de submersion marine résultent généralement de la combinaison entre de forts coefficients de marées et le passage d’une tempête provoquant une surcote c’est-à-dire une surélévation du niveau marin au moment de la pleine mer. Cette surélévation résulte elle-même de trois facteurs principaux :

- La diminution de la pression atmosphérique que provoque une montée mécanique du niveau de la mer. Par exemple, pour le littoral Atlantique, une diminution de la pression d’un hectopascal entraîne une élévation d’environ un centimètre d’eau. Cette augmentation du niveau de la mer est la surcote météorologique.

- Une forte houle (c’est-à-dire de fortes vagues) qui contribue à augmenter la hauteur d’eau en générant une surcote dans la zone de déferlement : le wave setup.

- Les forces de frottement exercées par le vent sont également susceptibles de modifier les courants et de lever les vagues, ce qui augmente le niveau de la mer.

La nature de la tempête est également importante et peut différer selon la localisation géographique. Ainsi, si la côte atlantique de l’Europe est principalement affectée par des phénomènes de tempêtes, les cyclones tropicaux et les ouragans peuvent également générer des phénomènes de submersion marine importants.

Si on regarde la tempête Xynthia, celle-ci a été provoquée par la concomitance d’une grande marée, mais non exceptionnelle (coefficient de 102), et d’une forte dépression qui a engendré des vents violents (jusqu’à 160 km/heure) tournant du sud à l’ouest (Pitie et al. 2011). Le passage de la tempête s’est accompagné d’une surcote exceptionnelle de 150 cm par rapport au niveau prévisible du seul fait de la marée. La trajectoire de la tempête a également joué un rôle en augmentant la rugosité à la surface de la mer, ce qui a également contribué à la surcote globale.

Quels sont les dommages causés par les phénomènes de submersion marine ?

Les dommages causés par les phénomènes de submersion marine peuvent être très importants et ce, aussi bien en termes de pertes humaines que de dommages économiques.

La tempête Xynthia, survenue en 2010, a engendré 59 victimes, 700 M€ de pertes assurées prises en compte par le régime Cat Nat et 855 M€ de dommages liés au vent. La France a également connu des événements plus récents tels que les tempêtes de 2014, le cyclone Irma de 2017, ou les submersions de 2018 et 2020 en Méditerranée.

Comme le décrivent Garry et al. (1997) les impacts de ce type d’événement ne sont pas limités à la submersion :

- Le vent : les vents violents sont à l’origine d’une part importante des dégâts.

- La montée des eaux est d’autant plus redoutable qu’elle est rapide. C’est notamment le cas des ruptures de digues qui peuvent surprendre les riverains. Les abords de digues restent donc dangereux malgré le sentiment de protection qu’ils peuvent offrir. Le rythme de la submersion marine est relativement rapide puisque de l’ordre du mètre par heure, sauf dans le cas des marais éloignés du rivage. Le rapport de Garry et al. (1997), énonce également la doctrine du mètre d’eau à savoir qu’il est considéré comme trop dangereux pour être habité, un logement dont les occupants peuvent se trouver dans des pièces envahies par plus d’un mètre d’eau.

Effets des écoulements consécutifs au débordement :

- La rapidité des courants en phase de montée des eaux est susceptible d’accroître les dommages.

- L’érosion du rivage peut provoquer le déchaussement des fondations, ce qui génère un danger pour les constructions avoisinantes. Il s’agit cependant d’un phénomène maîtrisable et dont les conséquences sont visibles sur le long terme.

- L’action des vagues et des paquets de mer engendre de forts courants selon la hauteur des vagues et la géométrie des protections. Ces courants importants peuvent accentuer les dégâts causés par la submersion.

- Les objets flottants (épaves, bateaux ayant rompu leurs amarres, automobiles, etc.) constituent également une source potentielle de dommages.

Quels sont les événements majeurs concernant les inondations et les submersions marine en France et dans le monde ?

De nombreuses régions du globe sont exposées aux inondations côtières. Celles-ci peuvent revêtir plusieurs formes selon le type d’événement météorologique et l’importance du marnage :

- Les cyclones tropicaux : Il s’agit de dépressions météorologiques prenant forme dans les océans, aux niveaux de la zone intertropicale. Selon les régions du monde où ils se déroulent, ils peuvent prendre différents noms : ouragan dans l’Atlantique Nord, Typhon en Asie de l’Est et cyclone tropical dans les autres bassins océaniques. Ces phénomènes sont caractérisés par des vents très violents et des précipitations pouvant être très importantes. Ils sont également susceptibles de générer des surcotes et des vagues très importantes qui vont entraîner des inondations. À titre d’exemple, les événements Katrina (2005) et Sandy (2012), qui ont affecté la côte Est des États-Unis, ont respectivement coûté 148 et 71 milliards de dollars dont une large proportion est imputable aux dégâts causés par la submersion (Newman, 2012).

- Les cyclones extratropicaux : ces phénomènes météorologiques se forment entre la ligne des tropiques et le cercle polaire. Les plus extrêmes d’entre eux peuvent être qualifiés du terme « bombe météorologique » et ont une puissance comparable à un ouragan.

- Les tsunamis qui affectent essentiellement l’Océan Pacifique et la partie Est de l’Océan Indien. Ces phénomènes diffèrent des submersions marines à proprement parler car ils ne résultent pas d’un phénomène météorologique mais d’un phénomène sismique.

Le tableau 1 présente les caractéristiques de plusieurs événements historiques. Les ouragans qui affectent les Antilles et la côte Est des États-Unis apparaissent comme étant généralement les plus coûteux en termes de dommages économiques. Ainsi, les ouragans de Miami (1926), Katrina (2005) et Galveston (1900) sont les trois événements les plus coûteux du bassin atlantique.

Les événements de l’Océan Pacifique (Haiphong 1881, Haiyan 2013) peuvent, quant à eux, avoir des coûts humains très importants avec toutefois des pertes économiques moindres. Enfin, les événements européens peuvent également entraîner des dommages conséquents comme ce fut le cas pour la tempête de 1953, Xynthia en 2010, ou encore la tempête Xaver de 2013. Ils restent toutefois plus modestes que les cyclones tropicaux.

Si la violence des vents est souvent responsable de la plupart des victimes lors des événements tropicaux, la submersion est souvent une cause importante des dommages pour les événements extratropicaux, en particulier dans les zones à forts marnages. Ainsi, pour Xynthia, le coût a été estimé entre 1.2 et 3 milliards d’euros parmi lesquels 715 millions ont été directement causés par la submersion marine sur les côtes françaises.

De même, les dommages de la tempête de 1953 sont en majorité imputables à la submersion marine puisque l’eau de mer a envahie 1365 km² de terres dans les Pays-Bas.

Si la tempête Xynthia, ayant affecté le littoral Atlantique en 2010, a surpris les prévisionnistes comme les riverains, les tempêtes d’une telle ampleur ne sont pas pour autant des événements extrêmement rares au regard des événements passés. L’analyse réalisée par Garnier et al. (2010), sur les événements qui se sont déroulés au cours des 500 dernières années en France, montre qu’au moins 15 événements violents ont affecté la France sur cette période. En revanche, il ressort de cette analyse que l’impact des événements est beaucoup plus important de nos jours du fait de l’urbanisation intense du littoral, ainsi que d’une diminution de la culture du risque.

Quelles sont les causes de l’élévation du niveau de la mer ?

L’élévation du niveau de la mer est une conséquence du changement climatique. Ce phénomène provient de deux facteurs principaux :

- La dilatation thermique des océans. Les océans absorbent 90 % de la chaleur supplémentaire due à l’effet de serre. L’eau liquide se dilate à mesure qu’elle chauffe, son volume augmentant en même temps que sa température. Cette dilatation de l’eau est responsable, selon les études de la NASA, d’environ un tiers de l’élévation en cours du niveau de la mer, soit de 1,40 mm/an entre 2006 et 2015.

- La fonte des glaces. La fonte des glaces flottantes (barrières de glace et banquises) ne modifient pas le niveau de la mer. En effet, en vertu du principe d’Archimède, les glaces flottantes occupent sous la ligne de flottaison un volume identique à celui issu de leur fonte. C’est donc la fonte des masses de glaces continentales qui contribue à l’élévation du niveau de la mer. D’après la synthèse du GIEC de 2019, la contribution à l’élévation du niveau de la mer des glaciers et calottes glaciaires (hors Groenland et Antarctique) a été, entre 2006 et 2015, de 0,61 mm/an.

Quels autres facteurs influencent l’élévation du niveau de la mer ?

D’autres facteurs contribuent à l’élévation de la mer, mais de façon moins importante :

- La désertification, qui diminue la quantité d’eau dans les sols continentaux au profit des océans.

- La déforestation, qui libère l’eau contenue dans la biomasse et la rend au cycle de l’eau.

- La régression des lacs et mers endoréiques.

- La sédimentation, car l’érosion des sols contribue à l’élévation des sols.

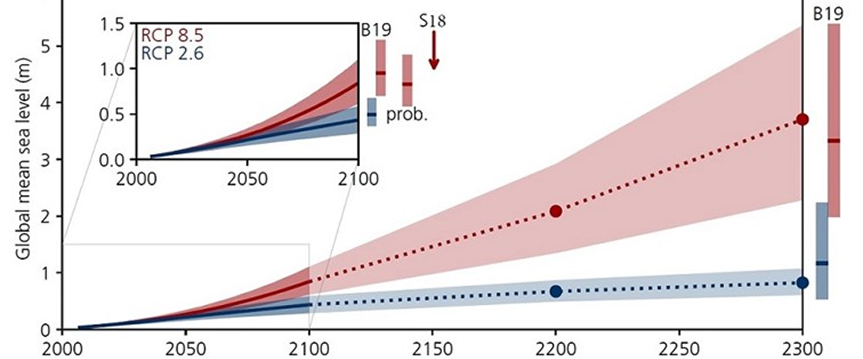

Quelles sont les prévisions pour l’élévation du niveau de la mer ?

D’ici 2100, les scientifiques du GIEC estiment que le niveau marin peut augmenter en moyenne de +29 à +110 cm suivant les modèles. La figure suivante montre les prédictions de l’élévation de la mer, selon les différents scénarios de changement climatique du GIEC. Le scénario RCP 2.6 est un scénario optimiste, prenant en compte une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et le scénario RCP 8.5 est le scénario le plus pessimiste.

En France, l’analyse des données marégraphiques historiques a permis de mesurer l’élévation de la mer dans les ports de Brest et de Marseille. Ainsi, une hausse du niveau marin de 2,97 mm entre 1983 et 2004 a été observée au niveau du port de Brest, d’après une étude réalisée par Pouvreau (2008). Le rythme de la hausse du niveau marin devrait s’intensifier dans les années à venir. Ainsi, le rapport du GIEC (IPCC 2014) estime que le rythme de la hausse du niveau marin entre 2010 et 2050 sera compris entre 4 et 5,5 mm par an pour le scénario RCP 4.5 et entre 5,5 et 8,5 mm par an pour le scénario RCP 8.5. Ces taux conduiraient à une hausse totale d’environ 15 à 20 cm entre 2010 et 2050.

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour la submersion marine ?

Les dommages causés par des phénomènes liés à l’action de la mer (la submersion marine et les chocs mécaniques des vagues) sont intégrés dans le régime Cat Nat. La commission distingue trois critères pour définir l’état de catastrophe naturelle :

- La houle : l’amplitude de la houle doit présenter une période de retour supérieure ou égale à 10 ans

- Le niveau marin observé durant l’événement doit présenter une période de retour supérieure ou égale à 10 ans

- Le caractère anormal de la situation météo-océanique, notamment l’effet conjugué de la houle, du niveau marin et de la situation météorologique.

À ces critères s’ajoute la prise en compte de facteurs aggravants tels que les phénomènes de seiche, l’écoulement des fleuves côtiers, la succession d’événements et la situation géographique et bathymétrique des territoires exposés aux vagues.

Bibliographie

– Di Mauro, Manuela, et Darren Lumbroso. 2008. « Hydrodynamic and loss of life modelling for the 1953 Canvey Island flood ». In Flood Risk Management – Research and Practice, 12. Keble College, Oxford, UK.eprints.hrwallingford.com+2eprints.hrwallingford.com+2eprints.hrwallingford.com+2

– Garnier, Emmanuel, Jacques Boucard, et Frédéric Surville. 2010. « La crise Xynthia à l’aune de l’histoire, Enseignements et enjeux contemporains d’une histoire des submersions ». Contribution aux missions d’enquête parlementaire et sénatoriale sur Xynthia par le groupe de recherche SUBMERSIONS.a2dba.org

– Garry, Direction de la prévention des pollutions et des risques, et Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme. 1997. Plans de prévention des risques littoraux (PPR): guide méthodologique. Paris: Documentation française.SIDE+1Documentation Insp+1

– IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press.

– Lumbroso, D. M., et F. Vinet. 2011. « A comparison of the causes, effects and aftermaths of the coastal flooding of England in 1953 and France in 2010 ». Natural Hazards and Earth System Science 11 (8): 2321‑33. doi:10.5194/nhess-11-2321-2011.NHESS

– Pitié, Christian, Philippe Bellec, Henri Maillot, Jacques Nadeau, et Patrick Puech. 2011. « Expertise des zones de solidarité Xynthia en Charente-Maritime, Rapport principal ». 007336-02. Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.IGEDD+1IGEDD+1

– Pouvreau, Nicolas. (2008). Trois cents ans de mesures marégraphiques en France : outils, méthodes et tendances des composantes du niveau de la mer au port de Brest.sonel.org+1sonel.org+1

– Wolf, Judith. 2009. « Coastal Flooding – Impacts of coupled wave-surge-tide models ». Proudman Oceanographic Laboratory.nora.nerc.ac.uk+1nora.nerc.ac.uk+1

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les submersions marine en France métropolitaine ? (1989 – 2021)

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les submersions marine ?

Mouvements de terrain

Quelle est la définition d’un mouvement de terrain ?

Avec 20 % des communes exposées, les mouvements de terrain sont, après les inondations, les phénomènes naturels qui menacent le plus largement le territoire français.

Les mouvements de terrain sont des déplacements relatifs de volume de sol ou de sous-sol qui se produisent à des vitesses variables. On regroupe généralement sous l’appellation « mouvements de terrain » les cinq phénomènes suivants :

- les glissements de terrain,

- les affaissements et les effondrements de cavités souterraines,

- les éboulements, les chutes de pierres et de blocs,

- les coulées de boue,

- les retraits-gonflements des sols argileux.

Le régime d’assurance des catastrophes naturelles prend en charge l’indemnisation des dommages liés aux mouvements de terrain d’origine naturelle quand un arrêté est prononcé en ce sens.

Jusqu’en 2000, le classement Cat Nat différenciait le type de mouvement de terrain : coulée de boue, effondrement, glissement, chute de blocs et éboulements. Depuis, tous sont regroupés sous l’appellation unique »mouvements de terrain » ; exceptions faites des coulées de boue, rattachées aux inondations, et des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles devenus un péril à part entière. À noter que les effondrements de marnières, pourtant d’origine anthropique, sont couverts par le régime Cat Nat à titre exceptionnel du fait de l’absence d’une cartographie historique et d’un oubli de leur localisation par la mémoire collective.

Quels sont les différents mouvements de terrain et les phénomènes déclencheurs ?

Les phénomènes déclencheurs des mouvements de terrain combinent souvent plusieurs facteurs naturels et/ou anthropiques. Les séismes, les fortes pluies, l’alternance gel/dégel ainsi que l’érosion sont autant d’éléments déclencheurs fréquents. Les activités humaines accélératrices de l’érosion telles que le déboisement, l’exploitation minière et les terrassements sont des facteurs aggravants.

Qu’est-ce qu’un glissement de terrain ?

Les glissements de terrain ont des vitesses de mouvement lentes allant de 1 mm/an à 10 cm/jour. Cependant, des ruptures soudaines et brutales peuvent survenir, elles sont d’autant plus probables que les sols sont saturés en eau. L’extension de ces glissements de terrain est de l’ordre de la dizaine de mètres à plusieurs centaines de mètres dans les cas les plus extrêmes.

Les parades aux glissements de terrains sont difficiles à mettre en œuvre. S’ils sont de taille modeste, il est possible de drainer les terrains, de construire des murs ou des enrochements de soutènement ou encore d’organiser leur stabilisation via des terrassements.

En quoi les éboulements, chutes de pierres et blocs sont-ils liés aux glissements de terrain ?

L’érosion, responsable de la formation des falaises, provoque éboulements et chutes de pierres et blocs. La cinétique de ces phénomènes est très rapide et leur survenance difficile à prévoir. Des éléments rocheux d’une taille allant de quelques millimètres à plusieurs mètres se décrochent des falaises et chutent jusqu’à des vitesses de 10 m/seconde suivant des trajectoires imprévisibles. Rebonds et roulages peuvent transporter les blocs de grande taille sur plusieurs centaines de mètres.

Des parades efficaces existent telles que le drainage, la purge de blocs, la pose de grillages et le confortement des parois rocheuses. Les dispositifs de contrôle des trajectoires des blocs, des herses (écrans) de blocage ou encore des merlons peuvent arrêter des blocs volumineux en pied de falaise et sont fréquemment utilisés pour limiter les impacts. Leur efficacité dépend toutefois de leur bon dimensionnement.

Qu’est-ce qu’un affaissement ou effondrement dans un glissement de terrain ?

La présence de cavités souterraines est responsable d’un risque important d’affaissement et d’effondrement affectant la surface. Quand le toit d’une cavité n’est plus soutenu, il se délite et le sol s’affaisse progressivement, voire s’effondre brutalement. Ce phénomène d’érosion est naturellement fréquent dans les régions calcaires karstiques où l’on trouve des gouffres et des dolines.

En fonction de leur contexte géologique, les cavités d’origine anthropique peuvent être affectées par les mêmes phénomènes. La géologie du sous-sol, la taille et la profondeur de la cavité conditionnent la vitesse de la propagation de l’effondrement jusqu’en surface ainsi que l’étendue de la zone affectée en surface.

Quel est l’impact potentiel des mouvements de terrain ?

L’impact potentiel sur les bâtiments et les réseaux dépend essentiellement de l’ampleur de l’événement. En effet, les mouvements de terrain peuvent ensevelir des zones entières et redessiner la morphologie des paysages sur plusieurs hectares.

Les destructions se font par impact ou recouvrement dans le cas des éboulements, des chutes de blocs et des glissements de terrain rapides. Dans le cas des glissements de terrain lents et des affaissements, il est fréquent d’observer une destruction des bâtiments par fissuration et effondrement.

Tous les types de réseaux et notamment ceux enterrés sont très vulnérables aux mouvements de terrain étant donné les risques importants de rupture.

Quelle est l’exposition du territoire français aux mouvements de terrain ?

En France, les risques liés aux mouvements de terrain concernent environ 7 000 communes dont un tiers est exposé à un aléa décrit comme fort. Aux Antilles, le climat humide et la fréquence plus importante des séismes augmentent considérablement la probabilité de survenance des glissements de terrain. Lors des derniers séismes des Saintes en 2004 et de Martinique en 2007, des centaines de glissements de terrain ont été recensés.

Tableau des événements historiques remarquables de glissements de terrain en France

Quels sont les sites de glissements de terrain actuellement sous surveillance en France ?

Qu’en est-il du glissement de terrain de La Clapière (Alpes-Maritimes) ?

Le glissement de terrain de La Clapière est reconnu comme le plus important d’Europe. Il engage un volume d’environ 60 millions de mètres cubes sur 1 100 mètres de long et 750 mètres de haut. Sa vitesse de déplacement est de quelques centimètres par jour.

Quelle est la situation des glissements de terrain aux Ruines de Séchilienne (Isère) ?

Les Ruines de Séchilienne glissent lentement vers le cours de la Romanche en contrebas. Ce glissement de terrain engage un volume d’environ 2 à 3 millions de mètres cubes. Sa vitesse de déplacement est de près d’un mètre par an. La crainte d’un éboulement brutal a conduit à l’expropriation de 284 habitants. C’est le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de Lyon, aujourd’hui fusionné dans le CEREMA, qui est en charge du suivi du versant.

Quelles sont les particularités du glissement de terrain à Roquebillière (Alpes-Maritimes) ?

Le village de Roquebillière a été touché en novembre 1926 par une coulée de boue de 2 à 3 millions de m³, qui a emporté une grande partie du village, faisant 19 victimes. Depuis 1971, on constate une reprise d’un mouvement lent sur le versant. Un suivi automatique du glissement de terrain de Roquebillière a été mis en place, le résultat de l’étude déterminera si les 250 habitants du vieux village de Roquebillière devront être relogés, ou non.

Qu’en est-il du glissement de terrain à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ?

Depuis 1982, le site de Barcelonnette est connu pour être le 3ᵉ plus grand glissement de terrain français. Environ 170 habitations, soit 700 personnes, des communes de Saint-Pons et de Barcelonnette sont directement menacées par 6 millions de m³ de terre ou par des potentielles coulées de boue.

Quelle est la situation du glissement de terrain au Lac du Chambon (Isère) ?

Depuis avril 2015, ce glissement de terrain en surplomb du lac du Chambon, lac de barrage construit au début des années 1930 sur la Romanche affluent du Drac, s’étend sur près de 300 mètres de longueur et 100 mètres de hauteur. Il menace la structure du tunnel, renforcé courant 2017, situé sur l’axe routier principal reliant Grenoble à La Grave, Serre-Chevalier ou encore Briançon par le col du Lautaret. Le volume mobilisé est estimé entre 800 000 et 2 millions de m³ d’une roche jugée friable. Un glissement majeur engendrerait une vague de plusieurs mètres surmontable par le barrage dont EDF assure l’exploitation.

D’autres glissements, tels celui de Prat-de-Julian ou celui de Grasse (Alpes-Maritimes) sont aussi surveillés par l’Observatoire gravitaire Géoazur et ses partenaires.

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les mouvements de terrain en France métropolitaine ?

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les mouvements de terrain ?

Séismes

Quelle est la définition d’un séisme ?

Un séisme, également appelé tremblement de terre, est une secousse brutale de la croûte terrestre causée par la libération soudaine d’énergie accumulée dans les roches en raison de mouvements tectoniques. Cette libération d’énergie se produit généralement le long de failles géologiques et se manifeste par des vibrations qui se propagent sous forme d’ondes sismiques.

Le point d’origine du séisme, appelé foyer ou hypocentre, se situe généralement sous terre. L’endroit à la surface de la Terre directement au-dessus du foyer est appelé épicentre. La magnitude d’un séisme est mesurée à l’aide de l’échelle de Richter ou de l’échelle de moment, qui quantifient l’énergie libérée.

Les séismes peuvent causer des dégâts considérables, en fonction de leur intensité, de leur profondeur, et de la proximité des zones habitées. Les effets incluent des destructions de bâtiments, des fissures dans le sol, des glissements de terrain et, dans certains cas, des tsunamis.

Quelle est l’exposition aux séismes en France métropolitaine et leurs coûts potentiels ?

Les séismes les plus importants ont lieu aux abords des limites des plaques tectoniques. La France métropolitaine est relativement éloignée de ces zones, si bien que la sismicité de son territoire métropolitain est modérée par rapport à celle de pays qui en sont plus proches comme l’Italie, la Grèce ou la Turquie. Néanmoins le territoire métropolitain français ne peut pas être considéré comme exempt de risque sismique.

Quelle est la sismicité en France métropolitaine ?

Le fichier français de sismicité homogène FCAT-17(1) comporte pas moins de 65 000 événements ayant impacté le territoire métropolitain au cours du dernier millénaire. Pour l’Outre-mer, les données sont plus disparates du fait du peuplement plus tardif de ces territoires. Les données sur les Antilles, territoire le plus exposé, remonte au mieux à un siècle pour des données exhaustives.

On compte 35 séismes d’intensité épicentrale supérieure ou égale à VIII-IX sur l’échelle MSK (2), soit en moyenne 3 événements destructeurs par siècle. Parmi ceux-ci, trois séismes frontaliers ont eu des effets destructeurs sur le territoire français : le séisme de Bâle en 1356, le séisme catalan en 1428 et le séisme ligure en 1887.

Quels sont les coûts des séismes récents en France ?

Selon la sismicité de ces quarante dernières années, huit séismes de magnitude supérieure à 4 se produisent en moyenne par an. Sur la même période de temps, 25 séismes de magnitude supérieure à 5 ont été ressentis en France. Le séisme d’Annecy, de magnitude 5,3, en juillet 1996 a donné lieu à 12 000 déclarations de sinistres et son coût assuré est évalué à 60 M€. Plus récemment, le séisme du 11 novembre 2019 au Teil en Ardèche a provoqué des dommages considérables sur une zone peu étendue du fait de sa faible profondeur d’environ 1 km pour une magnitude d’environ 5,2. Par ailleurs, c’est vraisemblablement le 1er séisme depuis au moins 100 ans à laisser des traces géologiques visibles en surface. Son coût est estimé aujourd’hui à 240 M€.

Quel est l’historique des séismes en France métropolitaine ?

La carte de la sismicité historique qui reprend tous les tremblements de terre que l’on a pu recenser depuis mille ans, fait ressortir les régions exposées. Il s’agit :

- des Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du fait de la collision entre les plaques africaine et eurasienne

- des fossés du Rhône et du Rhin qui sont soumis aux contraintes de cette même collision entre les plaques africaine et eurasienne

- des Pyrénées, concernées par le coulissement de la micro-plaque ibérique

- du Massif Armoricain ainsi que du Massif Central, sensibles à la réactivation de failles anciennes consécutives à l’émergence de la chaîne des Alpes

La très faible activité des autres régions de France n’exclut pas qu’elles puissent connaître des séismes, même si leur probabilité de survenance est très faible. En février 2003, le séisme de Rambervillers (88) de magnitude 5,4 a été largement ressenti dans un grand quart Nord-Est de la France. Cet événement n’a pas provoqué de dégâts importants (uniquement des murs fissurés et des chutes de cheminées) mais il rappelle aux habitants des zones sismiques métropolitaines que le danger reste bel et bien présent.

Quel sont les séismes historiques en France métropolitaine ?

Le séisme de Lambesc en 1909

Si elle connaît plutôt de faibles secousses sismiques se produisant plus ou moins régulièrement, la France métropolitaine n’en a pas moins été par le passé le théâtre d’événements sismiques de plus grande ampleur. Le dernier grand séisme français est survenu aux alentours de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, le 11 juin 1909. Outre des destructions importantes, le bilan a été de 49 morts et 250 blessés. Une étude (3) montre qu’aujourd’hui, du fait de l’urbanisation de cette région, ce séisme occasionnerait entre 500 et 1 000 morts et des dommages matériels de l’ordre de 700 M€.

Le séisme de Ligurie en 1887

La région niçoise a également connu par le passé plusieurs séismes d’intensité IX ou X, le département des Alpes-Maritimes est considéré comme la zone métropolitaine la plus menacée par un séisme violent. Un programme d’études (4) a évalué les conséquences qu’aurait aujourd’hui, dans la ville de Nice et ses environs, un séisme comparable au tremblement de terre d’intensité VII – VIII survenu en 1887 au large des côtes de Ligurie et connu sous le nom de ‘Tremblement de terre ligure’. Il en ressort qu’il pourrait y avoir de 50 à 600 morts, 950 à 4 300 blessés dont 10 à 200 graves et 10 000 à 40 000 sans-abris. Les pertes économiques directes sont estimées entre 3 et 4,5 Md€ pour la seule commune de Nice.

Même si la survenance d’un fort séisme en métropole est susceptible de provoquer une catastrophe sans précédent, le risque sismique y est finalement faible et diffus.

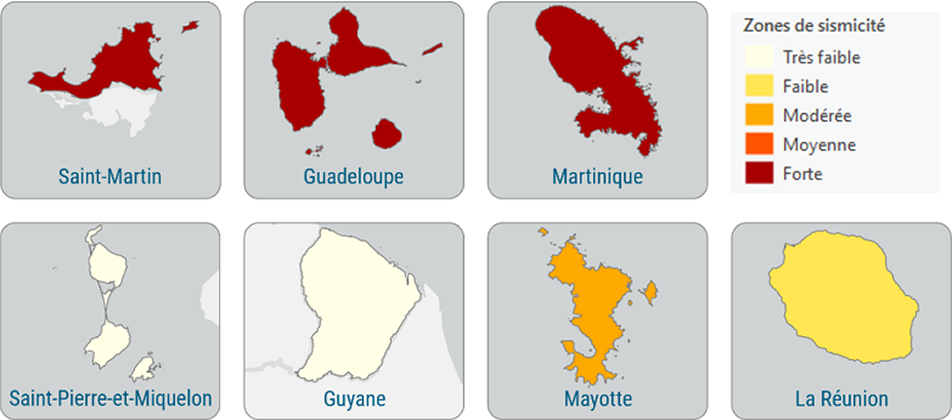

Quels sont les risques sismiques dans les territoires d’Outre-mer ?

La situation est différente pour les territoires d’Outre-mer et notamment pour les îles antillaises qui sont les plus exposées. En effet, ces îles nées de la subduction de la plaque nord-américaine sous la plaque Caraïbes, sont le siège d’une activité sismique régulière.

Quinze séismes d’intensité supérieure ou égale à VII y ont été ressentis dans le passé, certains atteignant l’intensité IX-X (cas de la Guadeloupe en 1843 avec 3 000 morts). L’absence de séisme destructeur depuis plusieurs dizaines d’années a presque effacé des mémoires de telles catastrophes. Mais ce silence sismique ne signifie pas que le risque a disparu comme le rappellent les séismes récents survenus au Sud de la Guadeloupe et au Nord de la Martinique respectivement en 2004 et 2007.

Ces deux événements avaient d’ailleurs généré de nombreux dégâts induisant des reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle et des coûts unitaires de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Bibliographie

1) Manchuel, K., Traversa, P., Baumont, D. et al. The French seismic CATalogue (FCAT-17). Bull Earthquake Eng 16, 2227–2251 (2018).

2) L’échelle MSK classe les séismes en fonction de leur intensité et de leurs effets à un endroit donné (analyse des réactions humaines et des objets, dégâts aux bâtiments…). Elle distingue douze degrés d’intensité croissante, notés en chiffres romains de I (secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments) à XII (changements de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées…).

3) Étude menée sous la direction du Ministère de l’écologie et du Développement Durable en 1982.

4) Il s’agit du programme RISK-UE : An advanced approach to earthquake risk scenarios, with application to different European towns – Work Package 12 : Synthesis of application to Nice city, Mai 2004, Commission Européenne DG Recherche, 5ème PCRD.CORDIS

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les séismes en France métropolitaine ?

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les séismes ?

Tsunamis

Qu’est-ce qu’un tsunami et quelles sont ses causes ?

Etymologiquement, tsunami est un mot japonais composé de « tsu -» signifiant « port » et « -nami » signifiant « vague ». Des vagues au comportement anormal dans le port étaient le premier signe de l’arrivée d’un tsunami, par conséquent hurler « tsunami » était le premier système de prévention (Bernard et Robinson, 2009).*

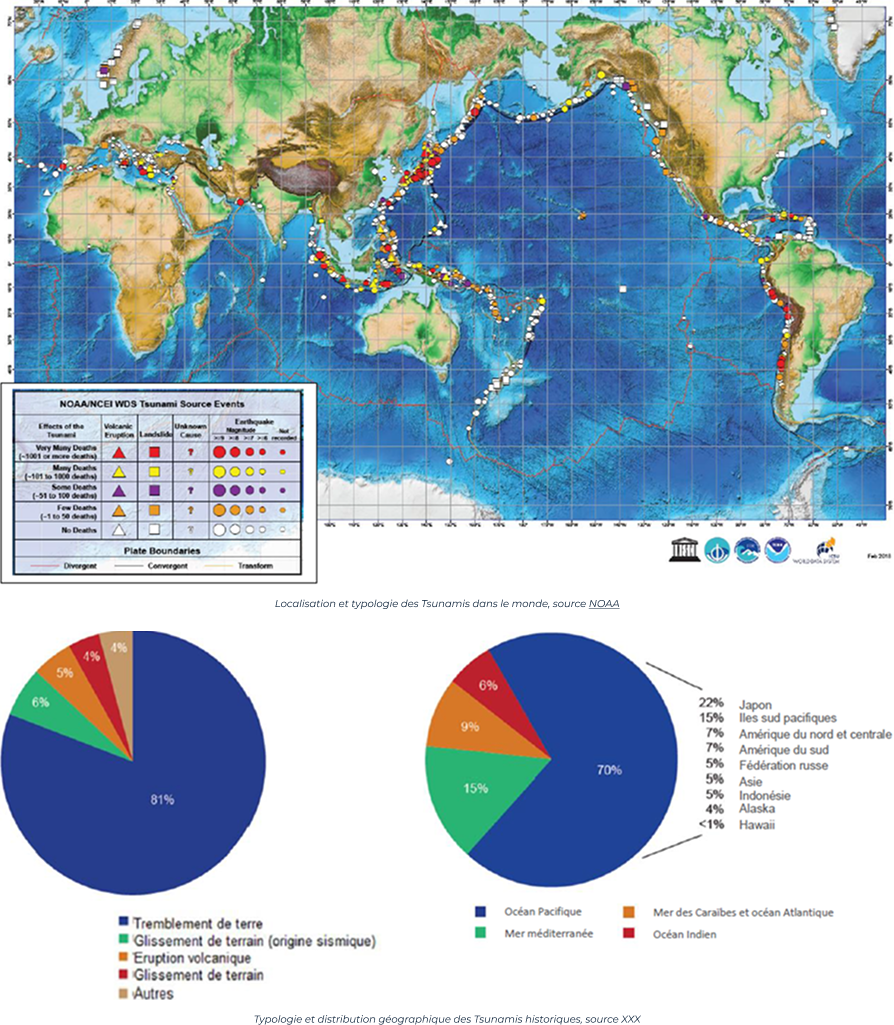

Les tsunamis, aussi appelés vagues sismiques, sont en général engendrés par des séismes de grande ampleur. Parfois, ils peuvent également être causés par des glissements de terrains sous-marins (pouvant être la conséquence d’un séisme) ou non. Il est aussi possible qu’ils soient consécutifs à une éruption volcanique à l’image de l’éruption du volcan Krakatoa (Indonésie) en 1883 qui a engendré des vagues de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer et tué plus de 35 000 personnes ou plus récemment après l’éruption du volcan au Tonga en janvier 2022.

Un glissement de terrain (sous-marin ou côtier) comme les effondrements du dôme du volcan de l’ile de Montserrat en 2003 et 2006 peut également engendrer un mouvement de masse d’eau importante. Plus rarement, les tsunamis peuvent être la conséquence de l’impact d’une grosse météorite dans l’océan (UNESCO, Commission océanique intergouvernementale, 2012). Toutes les régions océaniques du Monde sont concernées par le risque tsunami. Cependant la probabilité d’occurrence d’un tsunami destructeur est plus importante dans l’océan Pacifique et ses mers bordières en raison de la puissance et de la fréquence des séismes.

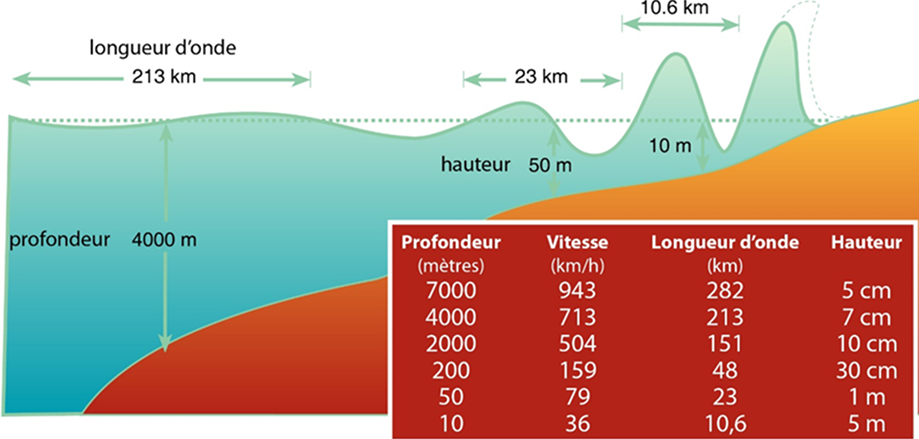

Quel est le mécanisme des vagues de tsunami et comment se comportent-elles ?

La majorité des tsunamis sont générés par des séismes marins peu profonds (<30km) avec des magnitudes supérieures à 7 en zones de subduction (Bernard et Robinson, 2009). La libération d’énergie d’un séisme marin entraîne la déformation du plancher océanique, qui s’accompagne d’un déplacement de la surface de l’eau compte tenu de son caractère très peu compressible.

La gravité rétablit le niveau moyen de l’eau en convertissant ce déplacement en ondes gravitaires. Leur longueur impressionnante pouvant dépasser la profondeur de l’océan, ces ondes peuvent se propager à travers les océans pendant plusieurs heures avec des coefficients de frottement négligeables (Bernard et Robinson, 2009).

Comme l’illustre la figure 3, la hauteur et la vitesse de ces vagues sont fonctions de la bathymétrie. En pleine mer, elles peuvent atteindre des vitesses dépassant les 700 km/h et ont des amplitudes de l’ordre du mètre. Au moment de sa génération, le tsunami est donc très difficile à percevoir à l’œil nu. En se rapprochant des côtes, la bathymétrie diminue. Par principe de conservation de l’énergie, les vagues du tsunami atteignent alors des amplitudes de plusieurs dizaines mètres avec une vitesse de l’ordre de 30 km/h.

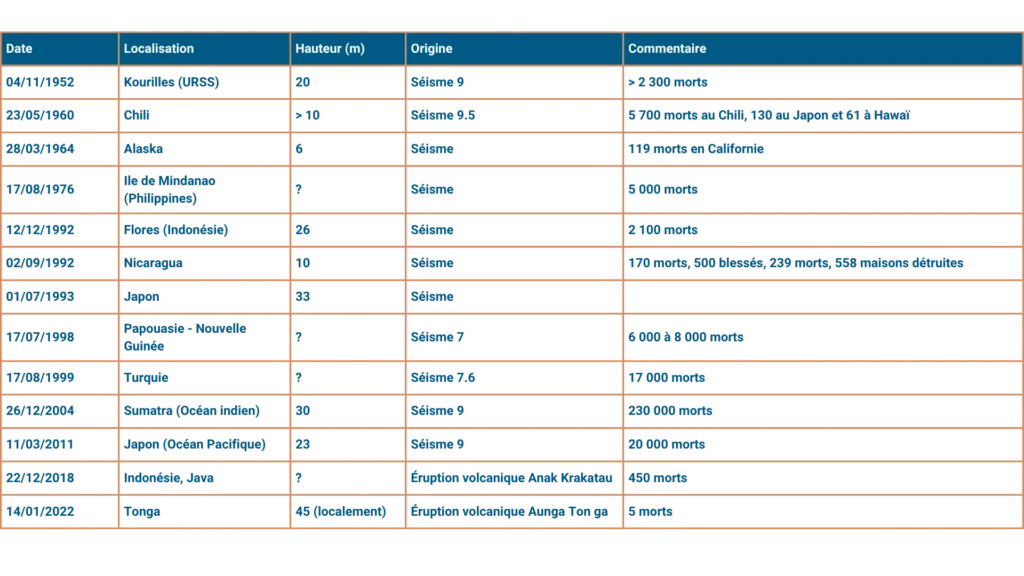

Quels sont les principaux tsunamis dans le monde et leurs impacts ?

Les tsunamis font partie des événements les plus dévastateurs de ces cinquante dernières années. Le tsunami du Japon en 2011 se hisse à la deuxième place en termes de pertes assurées avec plus de 38 milliards de dollars et 18 451 victimes.

Le tsunami d’Indonésie en 2004 atteint la quatrième place en termes de pertes humaines avec 220 000 victimes et plus de 2,5 milliards d’USD de pertes assurées (Swiss Re, 2018).

Selon l’Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, de 1998 à 2017, les tsunamis ont tué 251 770 personnes et entraîné 280 milliards de dollars de pertes économiques. Le tableau suivant présente les tsunamis les plus dévastateurs depuis 1950.

Quel est le risque de tsunamis en France et quelles régions sont exposées ?

La France, de par son large domaine maritime dans le monde, est exposée au risque de tsunami, que ce soit dans les Outre-mer ou en métropole. Le littoral méditerranéen est exposé à ce risque comme l’ont montré des événements passés (source : Rapport parlementaire 2007) :

- Le 20 juillet 1564, un séisme a entraîné une inondation à Antibes et des dégâts à Nice ;

- Le 4 février 1808, un flux/reflux fut observé à Marseille après un séisme ;

- Le 9 décembre 1818, un séisme a entraîné de violentes vagues à Antibes ;

- Le 23 février 1887, un séisme en mer Ligure a provoqué un retrait de la mer suivi de vagues qui sont montées jusqu’à 2 m d’altitude à Cannes et à Antibes, inondant les plages et causant des destructions matérielles ;

- Le 16 octobre 1979, l’effondrement d’une partie de l’aéroport de Nice a entraîné des vagues de 3 m de haut sur Antibes ;

- Le 21 mai 2003, le tsunami généré par le séisme de Boumerdès (Algérie), de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter, a causé des dégâts dans certains ports français.

Le risque de tsunami existe particulièrement à La Réunion, dans le Pacifique et aux Antilles. Pour cette dernière, les derniers événements ont eu lieu :

- Le 21 novembre 2004, un séisme de magnitude 6.3 au large de la Guadeloupe a généré un tsunami qui a touché les îles des Saintes et engendré des dommages modérés.

- En 2003 et en 2006, les effondrements du dôme du volcan de l’île de Montserrat ont entraîné des tsunamis sur les côtes de Guadeloupe (hauteurs d’eau de 70 cm à 1 m).

Il existe un volcan sous-marin actif au large de Grenade, dénommé le « Kick’em Jenny », qui pourrait avoir des effets ravageurs (source : Rapport BRGM RP-66547-FR 2017).

Les principaux acteurs de la gestion du risque de tsunami en France sont le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Source : L’évaluation et la prévention du risque du tsunami sur les côtes françaises en métropole et outre-mer

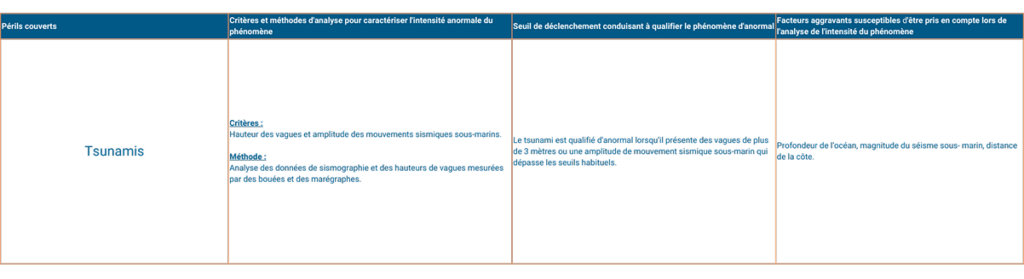

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les tsunamis ?

Volcanisme

Qu’est-ce qu’un risque volcanique ?

Le risque volcanique est lié aux phénomènes naturels résultant de l’activité volcanique. Il englobe les dangers potentiels associés aux éruptions volcaniques, tels que les coulées de lave, les nuées ardentes, les chutes de cendres, les lahars (coulées de boue volcaniques) et les émissions de gaz toxiques.

Ces phénomènes peuvent causer des dommages significatifs aux infrastructures, à l’environnement et à la santé humaine.

Les éruptions volcaniques peuvent avoir des impacts variés en fonction de leur intensité et de leur localisation. Par exemple, les départements d’outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique, où se trouve le volcan de la Soufrière, sont particulièrement exposés à ce type de risque.

Qu’est ce que les panaches et chutes de cendres volcaniques ?

Les éruptions explosives peuvent projeter des panaches de cendres susceptibles d’atteindre la haute atmosphère dans les cas les plus extrêmes. Les cendres sont des fragments de lave et/ou de roche, de tailles et de formes variables, généralement très abrasives.

Pour les animaux et l’agriculture, s’ajoute le problème de l’altération ou de la destruction des pâturages et des sources d’alimentation affectées par les chutes de cendres.

Pour les infrastructures, il faut considérer le risque d’effondrement des toits lié à la charge générée par l’accumulation de cendres parfois humides. Les cendres affectent aussi les réseaux électriques (isolateurs), les réservoirs d’eau non protégés et tous les systèmes mécaniques susceptibles de les ingérer, y compris les transports terrestres.

Quelles sont les caractéristiques des nuées ardentes ?

Les nuées ardentes ou écoulements pyroclastiques sont des fragments de lave et de roches mis en mouvement dans un nuage de gaz très chaud (200 à 700°C) qui se déplace à grande vitesse (jusqu’à 600 km/h). Les nuées ardentes sont souvent générées par l’effondrement sur lui-même d’un panache de cendres trop dense ou par l’écroulement d’un dôme de lave. Dans le cas de l’écroulement d’un dôme déclenché par son explosion, un blast (onde de pression) peut accompagner les coulées pyroclastiques.

Ce type d’aléa volcanique est extrêmement destructeur : une destruction totale des infrastructures est souvent observée. Les dépôts pyroclastiques peuvent recouvrir d’importantes surfaces sous plusieurs mètres de cendres et de blocs comme à St-Pierre, Martinique, en 1902.

Quels sont les effets des effondrements et glissements de flancs ?

Les effondrements sont associés à la formation de caldeira résultant de l’affaissement du toit de la chambre magmatique d’un volcan. Ces événements sont accompagnés d’une intense activité sismique et peuvent être associés à une activité explosive intense.

Les glissements de flancs sont en général liés à des intrusions de magma dans l’édifice volcanique, à une altération avancée des roches par l’activité du système hydrothermal ou déclenchés par un séisme régional. L’impact de ce type de phénomène est fonction de sa vitesse et du volume de matière mobilisée. Les principaux périls pour les infrastructures sont la destruction par recouvrement et impact, la modification de topographie, la création d’embâcles et le risque de tsunamis.

Qu’est-ce qu’un lahar et pourquoi est-il dangereux ?

Les lahars sont des coulées de boue constituées de cendres, de blocs et d’autres matériaux remobilisés par de l’eau. Cette eau peut provenir d’un lac de cratère affecté par l’éruption, d’une rivière, de la fonte brutale de neige et de glace ou plus simplement de l’eau de pluie.

Les dépôts volcaniques non consolidés peuvent être remobilisés plusieurs années après leur mise en place. La formation d’embâcle est aussi fréquente au niveau des ponts par exemple.

Quels sont les gaz volcaniques et leurs impacts ?

Le principal gaz volcanique est la vapeur d’eau, accompagnée par de nombreux gaz acides et parfois létaux, qui contribuent à la formation de pluies acides endommageant bâtiments, cultures, pâturages et réservoirs d’eau potable

Quels autres risques les volcans peuvent-ils engendrer ?

Les volcans peuvent générer des aléas dont l’origine n’est pas systématiquement volcanique. C’est le cas des séismes, des tsunamis et des blasts (ondes de pression).

Les séismes d’origine volcanique sont généralement confinés aux zones actives et sont de faible magnitude (M<4). Des magnitudes nettement supérieures ont déjà été observées lors de la formation de caldeiras ou de glissements de flanc de grande ampleur. Les tsunamis d’origine volcanique sont généralement créés par d’importants lahars, des nuées ardentes ou des glissements de flanc qui entrent en mer ou par une éruption sous-marine. Ces tsunamis locaux sont plus difficiles à prévenir que les tsunamis régionaux déclenchés par des séismes majeurs.

Les blasts volcaniques représentent un risque pour les infrastructures similaires, aux risques technologiques ou terroristes. Les effets peuvent être observés à plusieurs centaines de kilomètres : des dégâts jusqu’à 400 km ont été rapportés lors de l’éruption du Tambora en 1815 en Indonésie.

Quelle est l’exposition du territoire français aux risques volcaniques ?

La communauté volcanologique nationale française a privilégié une approche déterministe des risques volcaniques. Néanmoins, depuis quelques années, des programmes de recherche commencent à considérer ces risques sous une approche probabiliste.

Quel est le risque pour la Guadeloupe ?

À ce jour, la Guadeloupe semble être le territoire français le plus menacé, tant par l’activité de la Soufrière de Guadeloupe que par la proximité du volcan Soufrière Hills, Montserrat, 70 km au NW.

La Martinique est-elle en danger ?

En Martinique, la dernière phase d’activité remonte à la période 1902 à 1932. L’activité volcanique y était très faible depuis lors mais, depuis 2019, une activité sismique témoignant de mouvement profond du magma se dénote.

Comment se caractérise le risque volcanique à la Réunion ?

À La Réunion, le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs de la planète avec une moyenne d’environ 3 éruptions chaque année depuis 1998. Les éruptions sont généralement sans danger quand elles sont confinées dans l’Enclos Fouqué.

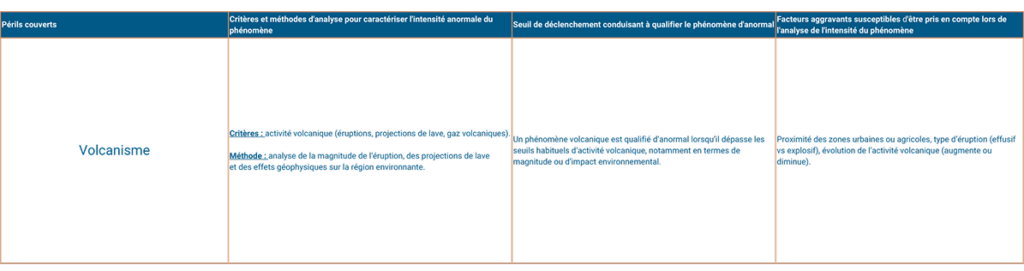

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les risques volcaniques ?

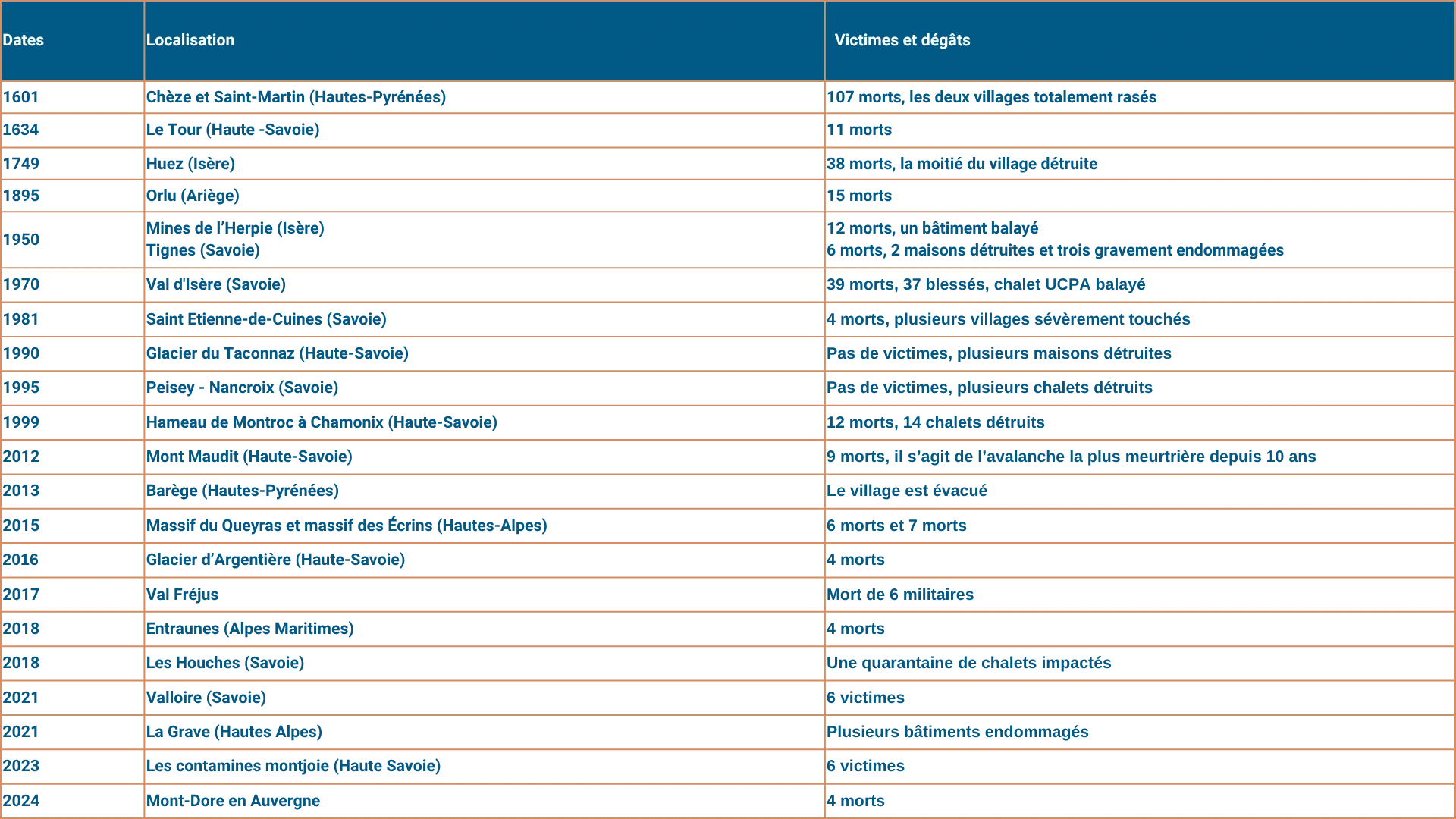

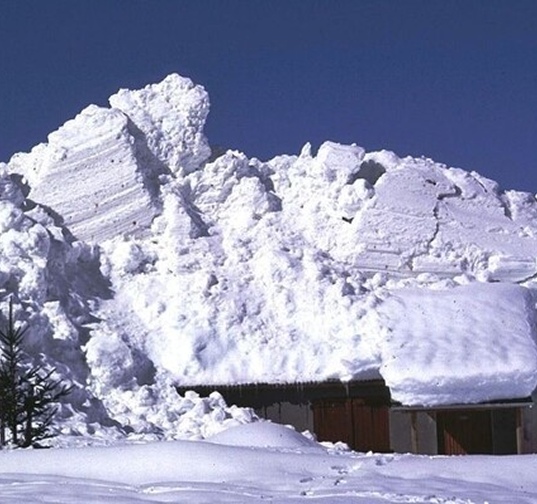

Avalanches

Qu’est-ce qu’une avalanche ?

Une avalanche est le déplacement rapide d’une masse de neige, le long d’une pente, sous l’effet de la gravité, accumulant un volume de quelques dizaines de mètres cubes à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Le manteau neigeux est formé d’une superposition de couches aux caractéristiques différentes et se transformant en permanence. L’avalanche est donc provoquée par la rupture d’un manteau neigeux, dont l’équilibre est plus ou moins précaire sur le versant.

Cet équilibre dépend de plusieurs facteurs dont :

- la quantité et qualité de la neige (quantité suffisante et un haut degré de cohésion)

- la limite pluie-neige (précipitations importantes sur le manteau neigeux, parfois associées à la fonte de la neige)

- la pente (pente marquée dans la zone de départ de l’avalanche)

- la nature du sol (rugosité du sol, nature de la roche, présence d’eau en surface…)

- la végétation (type de végétation, densité d’implantation des arbres…)

Les différents types d’avalanches : spontanées ou provoquées

Les avalanches dites « spontanées » sont d’origine naturelle en lien avec le contexte météorologique : chutes de neige, précipitations ou redoux.

Celles « provoquées » sont d’origine accidentelle, dus au passage de skieurs ou randonneurs qui viennent « casser » le manteau neigeux pouvant être instable de par la qualité de la neige. Ceci est aussi lié au degré de la pente.

Les dommages dus aux avalanches sont intégrés dans la garantie des catastrophes naturelles quand ils sont consécutifs d’avalanches dites « spontanées ».

Il existe trois types d’avalanches : les avalanches en aérosol, les avalanches coulantes ou denses, et les avalanches mixtes.

Les avalanches en aérosol, c’est quoi ?

Elles sont constituées d’un nuage d’une centaine de mètres de hauteur, formé d’air et de neige, qui dévale une pente à une vitesse pouvant atteindre 400 km/h.

Dans la majorité des cas ces avalanches surviennent lorsque le manteau neigeux est constitué de neige récente, légère et « sèche » (dite « poudreuse »), peu transformée par le vent ou la température.

Ces avalanches ont une trajectoire plutôt rectiligne, mais il arrive qu’elles ne soient pas totalement canalisées par le relief. En effet, certaines peuvent en raison de leur vitesse traverser un val et remonter sur le versant opposé sur 200 ou 300 mètres. A l’avant de ces avalanches, se développent des ondes de choc (identiques à celles provoquée par une explosion), capables de détruire des forêts entières et de souffler les vitres des habitations.

Qu’est-ce que les avalanches coulantes ou denses ?

Elles sont formées de neige « humide » et dense, qui coule plutôt lentement (rarement plus de 100 km/h).

Ces avalanches sont de puissants agents d’érosion en raison des pressions considérables qu’elles exercent lors de leurs passages. Même si leur trajet est assez bien connu, puisqu’elles suivent les dépressions du relief, elles peuvent être déviées par un obstacle et provoquer des dégâts dans des zones initialement non exposées.

Ces avalanches coulantes sont parmi les plus nombreuses observées en France, et se déclenchent le plus souvent après une hausse des températures (pendant un redoux hivernal ou au printemps).

Que sont les avalanches mixtes ?

Ce sont des phénomènes complexes, combinant les caractéristiques des deux types d’avalanches précédentes. Elles sont formées d’un écoulement de type avalanche coulante, ainsi que d’un important nuage d’air et de neige en aérosol. Ces deux composants de l’avalanche peuvent soit évoluer et se propager ensemble, soit devenir indépendants et suivre des trajectoires distinctes. Sous nos latitudes, les avalanches de grande ampleur sont souvent des avalanches mixtes.

Comment se déclenchent les avalanches ?

Pour ces différents types d’avalanche, il existe deux sortes de rupture :

– le départ en plaques : les avalanches se déclenchent à la suite d’une rupture linéaire, pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres, d’une partie du manteau neigeux. Cette strate superficielle instable est constituée de neige relativement dense, généralement déposée par le vent, et reposant sur une sous-couche sans cohésion.

– le départ ponctuel : les avalanches se déclenchent à la suite d’une rupture du manteau neigeux en un point unique, dû au faible degré de cohésion de ce dernier.

Quels sont les impacts environnementaux et humains ?

Les atteintes à l’environnement :

Les avalanches en aérosol ou mixtes peuvent endommager des zones d’exploitation forestière, et ainsi favoriser les avalanches futures ou les glissements de terrains en période non hivernale. Les avalanches lourdes, quant à elles, peuvent emporter une épaisseur importante de sol sur leur passage.

Les atteintes aux hommes et aux biens :

Les avalanches « provoqués » engendrent chaque année des accidents mortels consécutifs à la pratique d’activités hivernales. Que ce soit les avalanches « spontanées » ou « provoqués » elles peuvent aussi menacer les infrastructures et les réseaux.

C’est suite à la catastrophe de Val-d’Isère de 1970 (39 morts) que l’État s’est intéressé au risque avalanche. Il a mis en place une politique nationale d’étude et de prévention des avalanches, qui aujourd’hui concerne plus de 600 communes françaises.

Cependant, les moyens de prévision, de prévention et de protection contre les avalanches ont montré leurs limites :

- avalanche du glacier du Taconnaz (1990) : elle a endommagé et débordé des digues paravalanches mises en place.

- avalanche de Montroc (1999) : elle a atteint des habitations situées au-delà de la zone d’emprise définie dans le Plan d’exposition aux risques de 1992

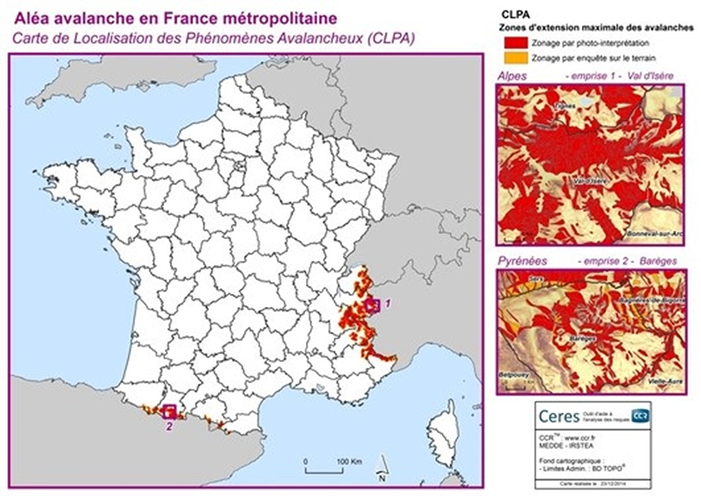

À partir de 1970, des Cartes de Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA) ont été élaborées.

Ces cartes au 1/25 000ème représentent un inventaire des phénomènes avalancheux passés identifiés. L’enveloppe maximum de chaque avalanche, y est reportée.

La méthodologie d’élaboration des cartes a été proposée par l’INRAE (Institut de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l’IGN (Institut National de l’information Géographique et forestière). Les CLPA s’appuient également sur l’Enquête Permanente sur les Avalanches (EPA). L’EPA est une opération de surveillance réalisée par des agents de l’ONF (Office National des Forêts), sur près de 5 000 couloirs d’avalanche.

Les CLPA sont également réalisées au moyen d’une étude de photographies aériennes en été et d’une enquête auprès des habitants des zones concernées. Document informatif, les CPLA sont devenues indispensables pour la gestion du réseau routier, des domaines skiables ou l’étude des projets d’aménagements touristiques.

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les risques d’avalanches en France ? (1989 – 2021)

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les risques d’avalanches ?

Cyclones

Qu’est-ce qu’un cyclone ?

Les cyclones (aussi nommé aussi ouragan dans l’océan Atlantique Nord et typhon dans le Pacifique) sont des systèmes dépressionnaires de faible diamètre (300 à 800 km) qui provoquent des vents de 200 à 300 km/h et se déplacent rapidement, de 700 à 1000 km par jour. Ils se forment lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- la température de la mer doit être supérieure à 26°C sur une vaste zone, le cyclone trouvant son énergie dans la vapeur d’eau qui s’élève de la mer,

- la dépression initiale doit provoquer des mouvements convergents de l’air, la zone de basse pression se formant généralement dans la zone de la convergence intertropicale (zone proche de l’équateur où les masses d’air convergent),

- une forte convection doit également s’installer pour assurer l’importance des mouvements verticaux, le mouvement tourbillonnaire de l’air autour de la zone de basse pression étant assuré par la rotation de la Terre (force de Coriolis).

Le passage d’un cyclone se traduit généralement par des vents cycloniques violents, des pluies intenses (inondations, glissements de terrain) voire une surélévation du niveau de la mer et une houle importante (submersion marine).

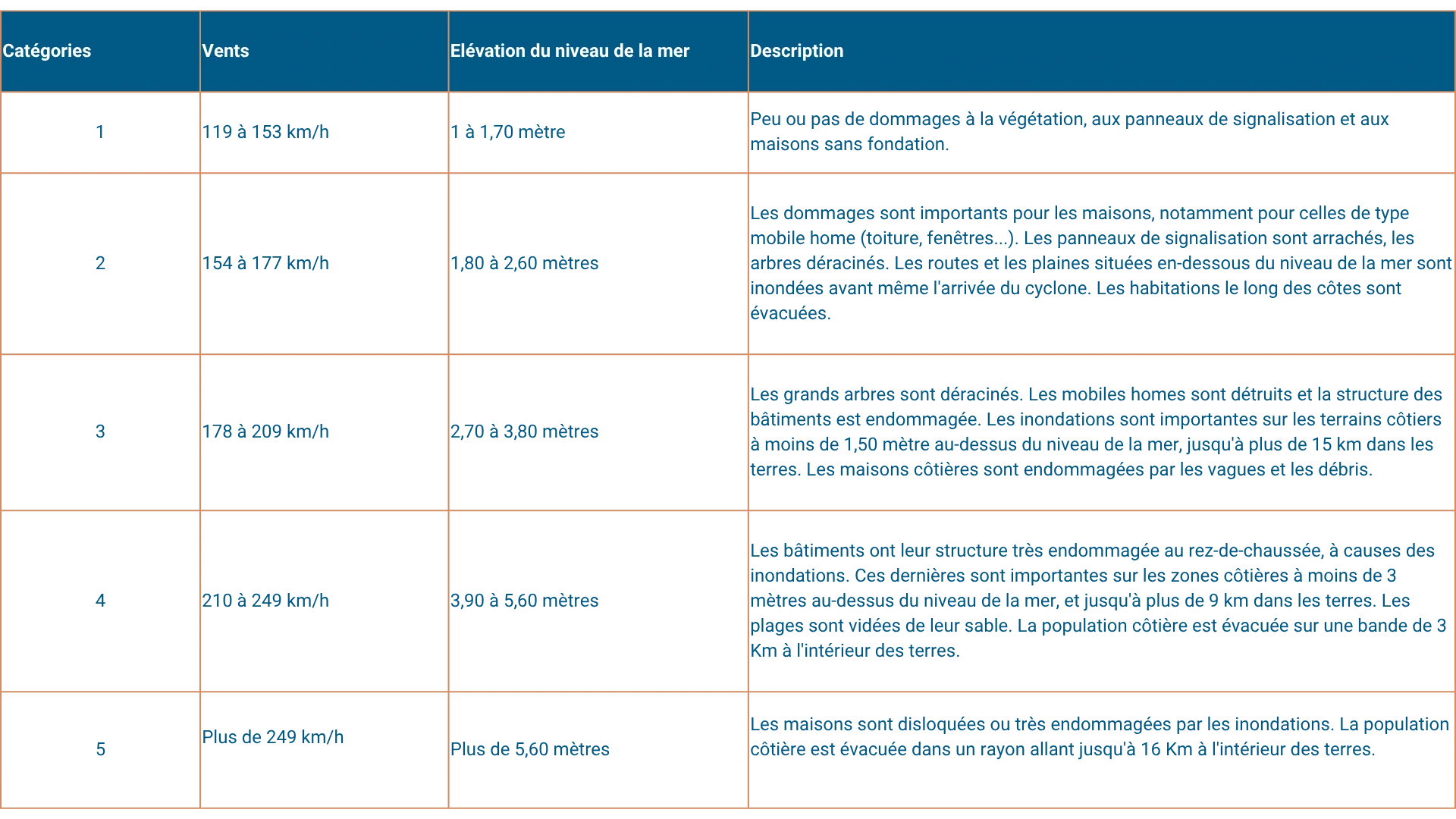

Quels sont les différents types de cyclones ?

Les territoires ultramarins sont entrés dans le champ d’application de la garantie Catastrophe Naturelle depuis la loi sur les Outre-mer de juin 1990.

Depuis la fin de l’année 2000, les dommages dus au vent sont intégrés dans la garantie des catastrophes naturelles lorsque la vitesse du vent dépasse 145 km/h pendant dix minutes, ou 215 km/h en rafales. Jusqu’alors, les vents cycloniques n’étaient assurés que dans le cadre des garanties contractuelles relevant du marché concurrentiel de l’assurance, à savoir les garanties « Tempêtes-Ouragans-Cyclones » (T.O.C.).

Ci-dessous, l’article L. 122-7 du code des assurances en vigueur au 11 juillet 2001 traitant de la garantie des dommages en cas de vents cycloniques :

« Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales […] ».

Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant »

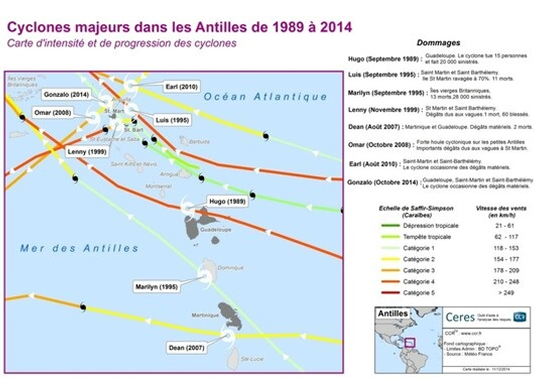

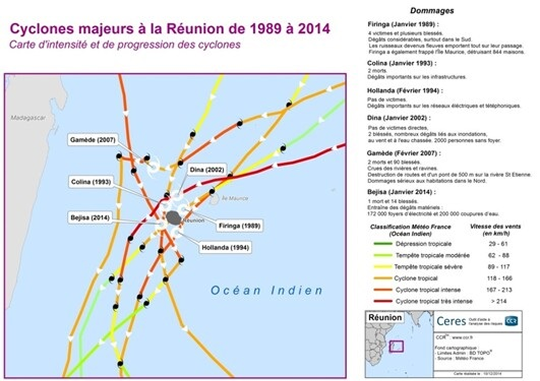

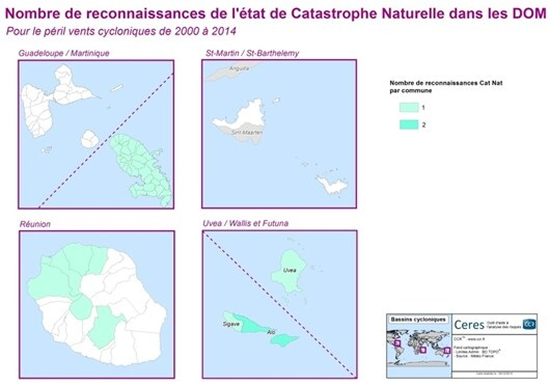

Quels sont les cyclones qui ont affecté les DOM depuis 1989 ?

Dans la mesure où il est survenu antérieurement à l’application de la loi de 1982 pour les DOM, le cyclone HUGO (1989) n’a pas été pris en charge dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. En revanche, les cyclones LUIS (1995), MARYLIN (1995) et LENNY (1999) l’ont été à l’exclusion des effets du vent relevant alors des garanties T.O.C.

Étant survenu postérieurement à 2000, le cyclone DINA (2002) est le premier dont les dommages sont indemnisés, au titre du régime légal des catastrophes naturelles, non seulement pour les effets de l’eau mais aussi pour les effets du vent. Le montant des dégâts occasionnés à charge du régime légal est considérable (90 M€).

Depuis, le cyclone DEAN (2007) a aussi fait l’objet de reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle pour les vents cycloniques et les effets de l’eau, tels que les chocs mécaniques liés à l’action des vagues, mais également les inondations et les coulées de boue consécutives au passage du cyclone. Pour cet événement, l’indemnisation des dommages par le régime des catastrophes naturelles s’est élevé à 190 M€.

Ces deux exemples suffisent à illustrer l’importance des risques supplémentaires auxquels doit faire face le régime des catastrophes naturelles, depuis son extension aux territoires d’outre-mer et aux vents cycloniques.

Quelles sont les reconnaissances de l’état de Catastrophe Naturelle (Cat Nat) pour les risques cycloniques en France ? (1989 – 2021)

Quels sont les critères de reconnaissance Cat Nat pour les risques cycloniques ?

Vous avez des questions ?

Quelle est la définition d’un péril ? Quelle est la différence avec une catastrophe naturelle ?

- Un péril est un danger potentiel pouvant causer des dommages matériels ou humains. Il peut être d’origine naturelle (tempête, grêle) ou humaine (incendie, explosion). Le péril désigne donc le risque ou la menace d’un événement dommageable, qu’il se produise ou non.