Avis expert seisme 12 janvier 2010 en Haiti - CCR

PUBLICATIONS

Avis d’expert : Séisme du 12 janvier 2010 en Haïti : quels enseignements pour les Antilles ?

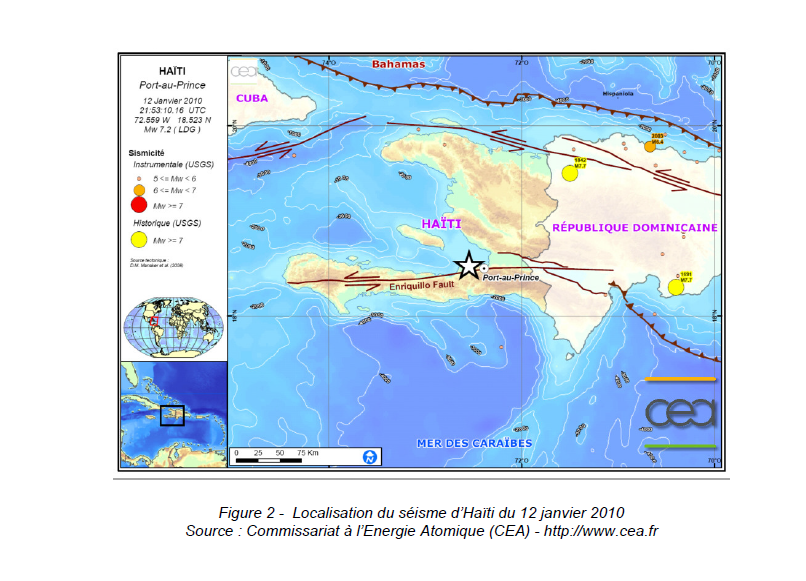

Le 12 janvier 2010 se produisait un séisme de magnitude 7 en Haïti. Suite à cet événement et compte tenu de l’expertise de CCR en matière de catastrophes naturelles, nous publions aujourd’hui un document réalisé par notre modélisateur sismologue.

02/02/2010

Ce premier « avis d’expert » annonce le début de publications CCR ponctuelles destinées à coller à l’actualité, et met en lumière les enseignements que l’on peut tirer du séisme haïtien pour les Antilles françaises qui dépendent du régime des catastrophes naturelles en France .

Le séisme d’Haïti augmente-t-il la probabilité de survenance d’un événement dans les Antilles françaises ?

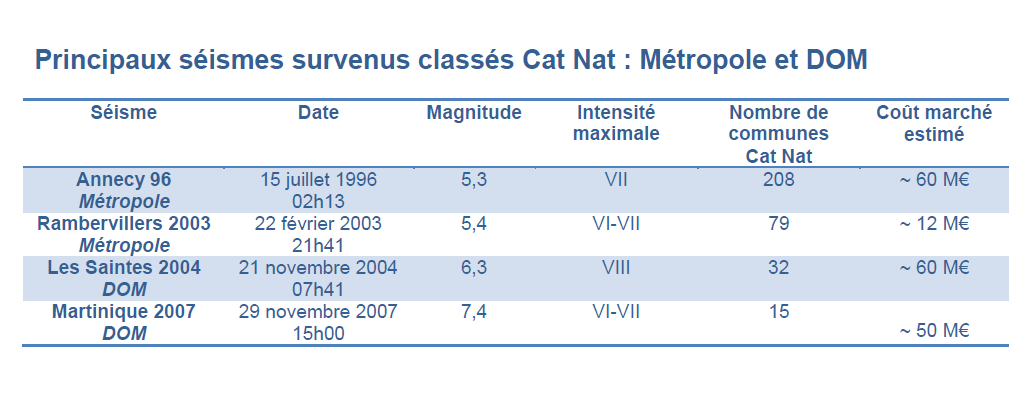

Compte-tenu de l’éloignement de nos territoires (cf. ci-dessous) et des différences tectoniques détaillées plus loin dans ce document, il n’y a pas a priori d’augmentation de la probabilité de survenance d’un séisme dans les Antilles. Certes, à grande échelle, ce sont les mêmes plaques tectoniques qui sont en jeu, mais, à plus petite échelle, il existe des microplaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres (figure 1). Haïti et l’arc des Petites Antilles ne sont pas situés sur les mêmes microplaques et n’interagissent pas directement.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que la probabilité de survenance d’un événement dans nos territoires antillais est élevée et ce, indépendamment de la survenance du séisme haïtien. Deux séismes notables ont eu lieu au cours des dernières années : en Guadeloupe en 2004 et en Martinique en 2007.

Quel est le contexte tectonique en Haïti ?

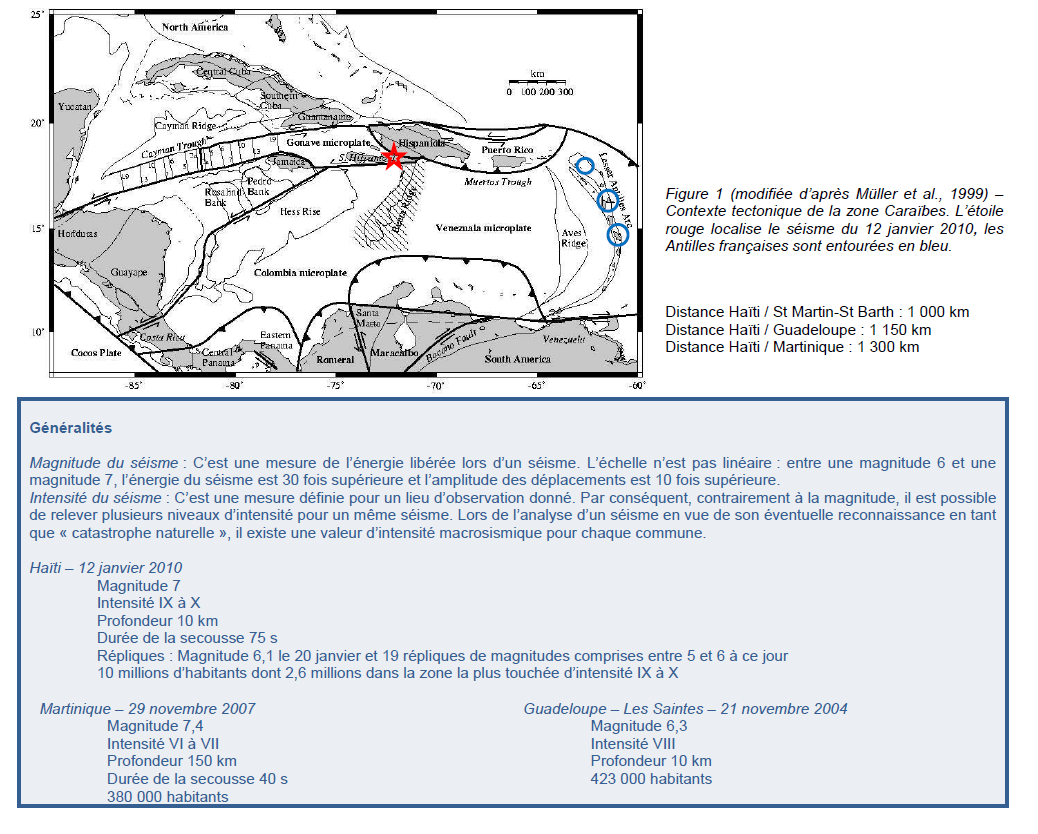

La zone est à la frontière de deux plaques : la plaque Nord-Amérique et la plaque Caraïbes, qui coulissent l’une contre l’autre. Certains déplacements des plaques sont accommodés (absorbés) par un réseau de failles situées à faible profondeur. Le séisme du 12 janvier est localisé sur une de ces failles parcourant plus de 300 km, partant de la République Dominicaine et traversant Haïti d’Est en Ouest (figure 2). Cette seule faille absorbe environ 7 mm des déplacements annuels entre les deux plaques, estimés à 20 mm. Une certaine quantité de déplacement est accumulée par la faille jusqu’à atteindre sa limite de rupture : le séisme survient alors.

Le 12 janvier dernier, c’est un segment de 70 km de cette faille qui a glissé avec un déplacement total de l’ordre de 2 m. Cette faille n’avait pas produit de séismes importants depuis des dizaines d’années, mais elle est probablement à l’origine des séismes historiques de 1751 et 1770 qui avaient déjà rasé la ville de Port-au-Prince. Comme il n’y a pas eu de séisme de cette amplitude depuis 1770, la période de retour de celui du 12 janvier 2010 est estimée à au moins 200 ans.

Il n’est pas impossible que, dans les décennies à venir, les segments de la faille n’ayant pas bougé le 12 janvier dernier produisent des séismes de magnitudes égales voire un peu supérieures à 7.

Quel est le contexte tectonique dans les Antilles françaises ?

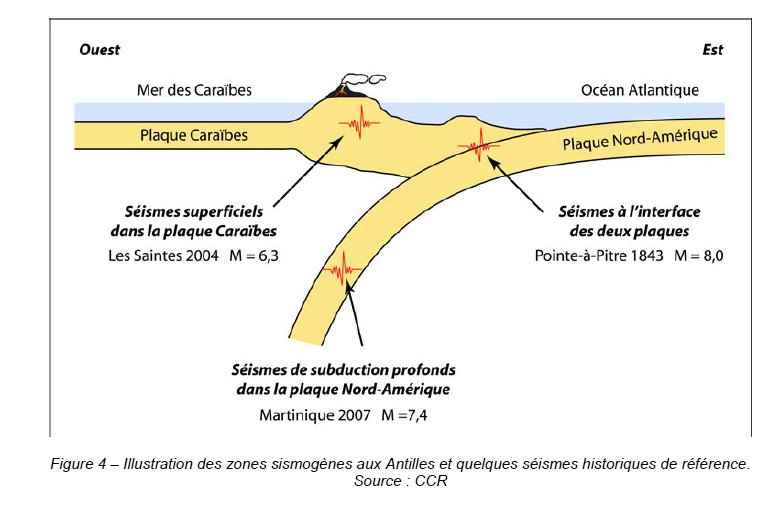

Dans les Petites Antilles, les plaques tectoniques sont les mêmes : la plaque Nord-Amérique et la plaque Caraïbes. Mais dans le cas des Petites Antilles, la plaque Nord-Amérique plonge sous la plaque Caraïbes (subduction). Cette subduction absorbe la majeure partie des déplacements relatifs des deux plaques. La faille n’est pas visible en surface puisqu’elle est vraisemblablement située entre 80 et 100

km à l’Est des Antilles, dans l’Océan Atlantique.

Comme la distance entre cette faille et les îles est plus grande que dans le cas d’Haïti, l’intensité d’un séisme majeur de magnitude équivalente à celle d’Haïti serait plus faible. Mais dans le cas d’une zone de subduction, il est possible d’atteindre une magnitude plus élevée qu’à Haïti, ce qui pourrait aboutir à une intensité et donc des dégâts comparables.

Quel est le risque d’un séisme majeur aux Antilles ?

En 1843 à Pointe-à-Pitre s’est déjà produit un séisme de subduction d’une magnitude estimée à 8 et d’intensité comparable à celle d’Haïti : IX.

En dehors de la zone de subduction, il existe de très nombreuses failles dans la plaque Caraïbes. Ces failles ont probablement des temps de chargement (= accumulation des déplacements jusqu’à rupture) de plusieurs milliers d’années. Certaines de ces failles ont déjà été activées, comme ce fut le cas avec le séisme des Saintes en 2004, si bien qu’elles ne seront vraisemblablement pas actives avant longtemps.

Mais le problème tient au fait qu’il existe de très nombreuses failles dans l’arc des Antilles qui n’ont pas encore relâché les déplacements accumulés depuis des dizaines, centaines voire milliers d’années. Ces failles, qui ne sont pas toutes identifiées, sont proches des zones urbanisées et peuvent ainsi produire des séismes comparables à celui d’Haïti.

En résumé, aux Antilles, ce ne sont pas une mais trois zones qui peuvent être à l’origine de séismes comparables à celui d’Haïti (figure 4) :

- des séismes de moyenne profondeur au large et localisés à l’interface entre la plaque Caraïbes et la plaque Nord-Amérique, exemple du séisme destructeur de Pointe-à-Pitre en 1843 ;

- des séismes profonds dans la plaque Nord-Amérique en subduction, exemple du séisme de Martinique en 2007, étant entendu que des magnitudes bien plus importantes peuvent être atteintes ;

- des séismes dans la plaque Caraïbes, de plus faible magnitude mais beaucoup plus superficiels, donc avec un potentiel de destruction tout aussi important, exemple du séisme des Saintes en 2004.

Un séisme pourrait-il provoquer une éruption volcanique ?

Les chambres magmatiques (les réservoirs) de la Montagne Pelée (Martinique) et de la Soufrière (Guadeloupe) sont relativement superficielles (quelques km de profondeur). A ce jour, l’effet qu’aurait le jeu de failles superficielles ou d’un très fort séisme de subduction sur l’état d’équilibre des réservoirs magmatiques n’est pas clairement établi.

Précisons que dans le cadre du projet CASAVA sous l’égide de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), auquel nous participons, cette piste sera explorée et évaluée (projet avec l’Institut de Physique du Globe de Paris, IPGP). Le projet CASAVA, d’une durée de 4 ans, évaluera principalement le risque volcanique aux Antilles et s’intéressera ainsi à des scénarios extrêmes mêlant séismes, cyclones, tsunamis et éruptions volcaniques.

Un séisme pourrait-il provoquer un tsunami aux Antilles ?

Dans le cas des séismes situés dans la plaque Caraïbes (Haïti ou Les Saintes, 2004), le déclenchement d’un tsunami important est peu vraisemblable du fait de la situation dans l’intérieur des terres. Pour le séisme en Haïti, un tsunami de 12 cm a été mesuré à Saint Domingue (250 km de l’épicentre).

Le risque de tsunami est plus important lorsqu’il s’agit des séismes de subduction, notamment ceux à l’interface de subduction entre les deux plaques où l’océan est plus proche.

Paradoxalement, dans les Antilles, ce sont plutôt les volcans qui ont provoqué les tsunamis les plus importants de mémoire d’homme : La Montagne Pelée en 1902 à la Martinique et l’effondrement partiel de la Soufrière de Montserrat, située à 60 km au Nord-Ouest de la Guadeloupe, en 1997. Des vagues de 3 à 6 m de haut se sont propagées, envahissant les terres sur une profondeur de 80 à 100 m. Par

comparaison, en 2004, la vague la plus meurtrière du séisme indonésien mesurait 31 m de haut (à Lhoknga près de Banda Aceh) et a pénétré jusqu’à 1,5 km à l’intérieur des terres modifiant de façon permanente le littoral avec 65 km² de terrains dorénavant submergés.

Comment est évaluée l’intensité d’un séisme ?

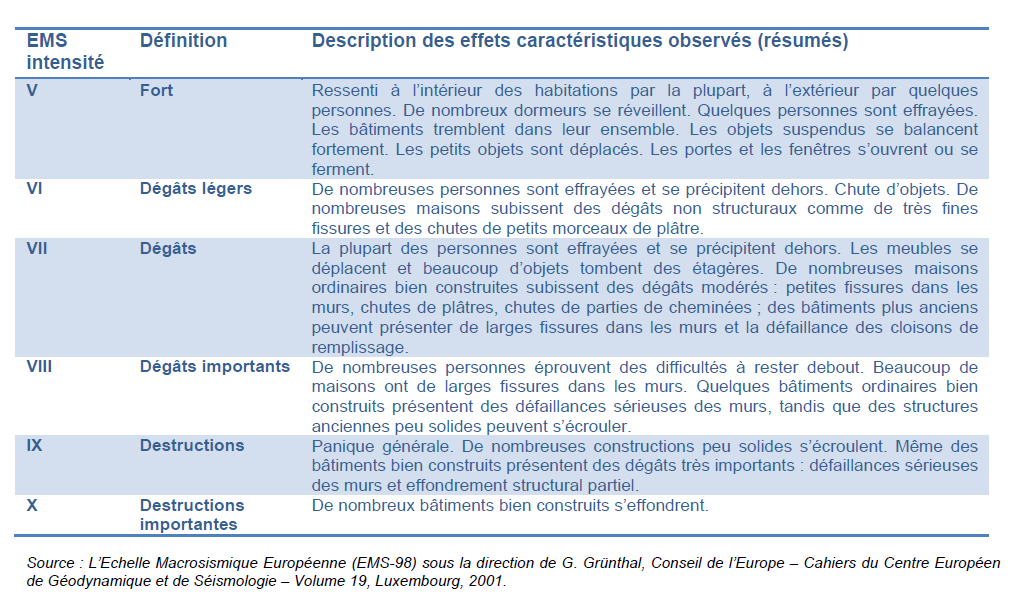

L’échelle EMS 98 (European Macroseismic Scale 1998) n’est pas continue, mais comporte 12 niveaux qui décrivent l’endommagement. A titre d’exemple, voici quelques illustrations de certains niveaux et la description qui en est faite dans le document de référence.

Les dégâts de niveaux intermédiaires s’entendent par des proportions de bâtiments plus ou moins affectés : par exemple, à une intensité de niveau VIII pourrait correspondre 1 % des bâtiments détruits alors que le classement en niveau IX ne se fera que si 5 % des bâtiments sont détruits.

Vulnérabilité des bâtiments en Haïti

Les constructions sont très vulnérables en Haïti à cause du contexte socio-économique. Beaucoup de maçonneries sont vraisemblablement réalisées avec une proportion de sable importante, ce qu’on pouvait aisément constater en voyant l’important nuage de poussières au-dessus de la ville quelques minutes après la secousse. Le béton n’est pas de bonne qualité et les normes parasismiques internationales n’y sont probablement pas respectées. Même des bâtiments publics ou stratégiques, comme le Palais Présidentiel, ont été détruits.

Vulnérabilité des bâtiments aux Antilles françaises

D’après l’enquête réalisée par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) suite au séisme de novembre 2007 en Martinique, la vulnérabilité des bâtiments est importante aux Antilles françaises. Voici certains des facteurs aggravants cités dans le rapport :

"On peut relever plusieurs facteurs aggravants pour bon nombre de constructions en Martinique comme en Guadeloupe :

- le non-respect de la réglementation parasismique pour de nombreux bâtiments, y compris après l'entrée en vigueur des règles PS92 (1995),

- un mode de construction familial et/ou d’entraide ne respectant pas, bien souvent, les concepts fondamentaux de la construction parasismique pour l’habitat individuel,

- l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité (ex : béton),

- une urbanisation effectuée souvent sur des zones exposées (pentes à forte inclinaison, terrains instables),

- la fragilisation de nombreuses structures due à une pluviosité importante de juin à novembre avec le régime des alizés tropicaux (oxydation et corrosion des aciers, éclatement des bétons, effritement de mortier, non étanchéité des toitures et des dalles en général). Ceci s’aggrave en altitude à cause de la forte pluviométrie. "

Quelques exemples de constructions réalisées aux Antilles sont présentés en figure 5.